公開:

更新:

ミジンコの基本ガイド。室内での培養とエサの与え方など

熱帯魚・観賞魚のエサに使用するミジンコについて、室内で水槽を使った増殖方法、稚魚への与え方、注意すべきポイントなどを解説します。

ミジンコの概要

昔から金魚やメダカの活エサとして知られるのが「ミジンコ」です。

金魚・メダカ愛好家は日光による青水で培養しますが、室内でエサを与えて培養することも可能であり、熱帯魚・稚魚のエサとしても使用できます。

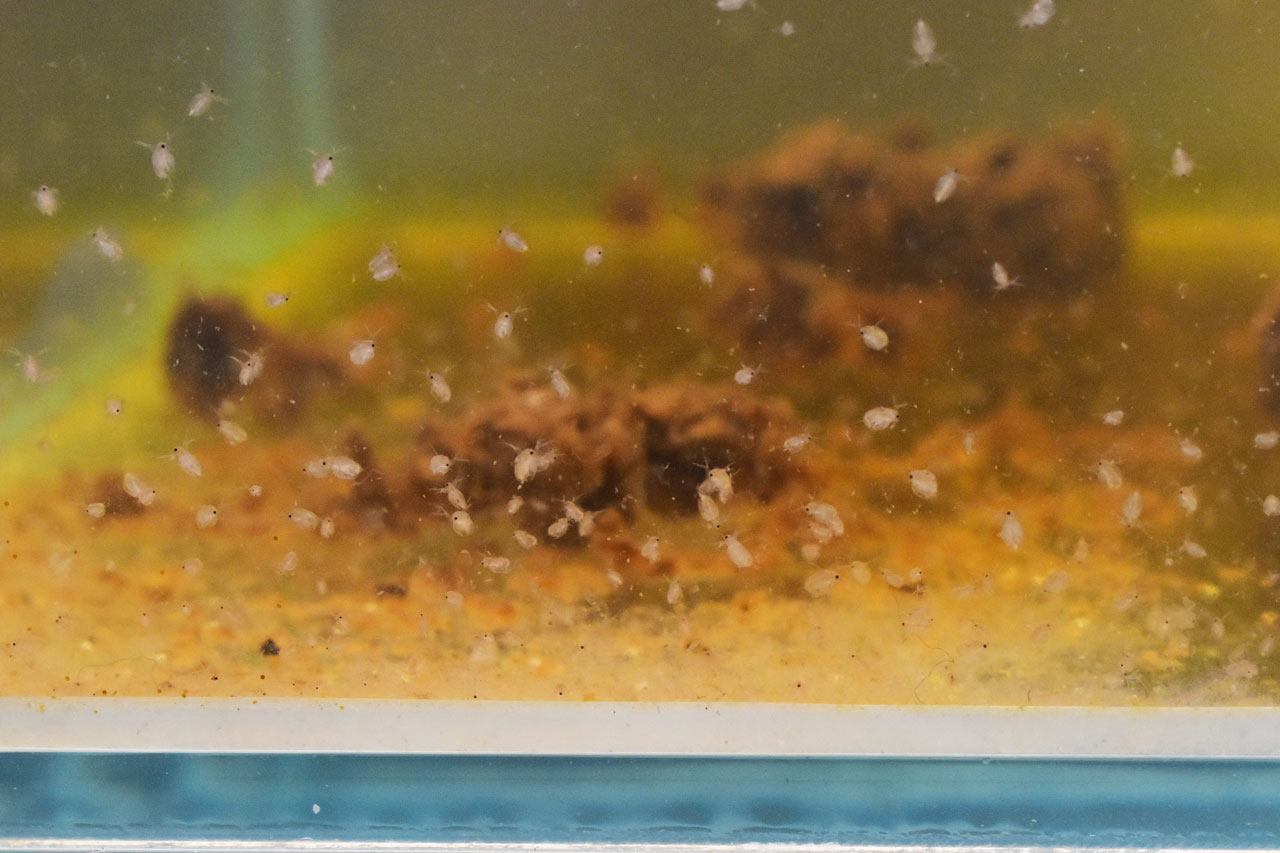

ミジンコには沢山の種類があるものの、培養が簡単で稚魚・小魚のエサとして向いているのは「タマミジンコ」であるため、ホビーアクアリウムではミジンコ=タマミジンコを指すことが多いです。

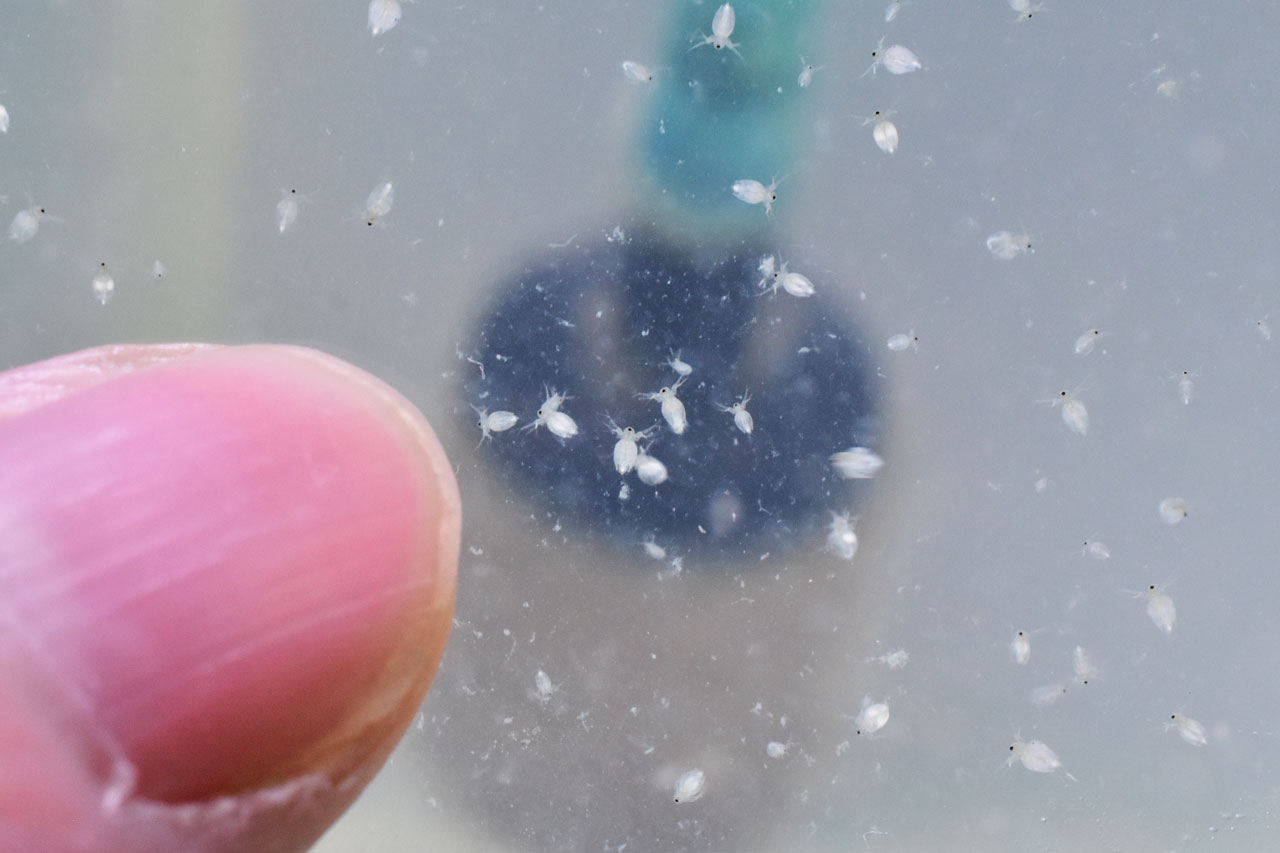

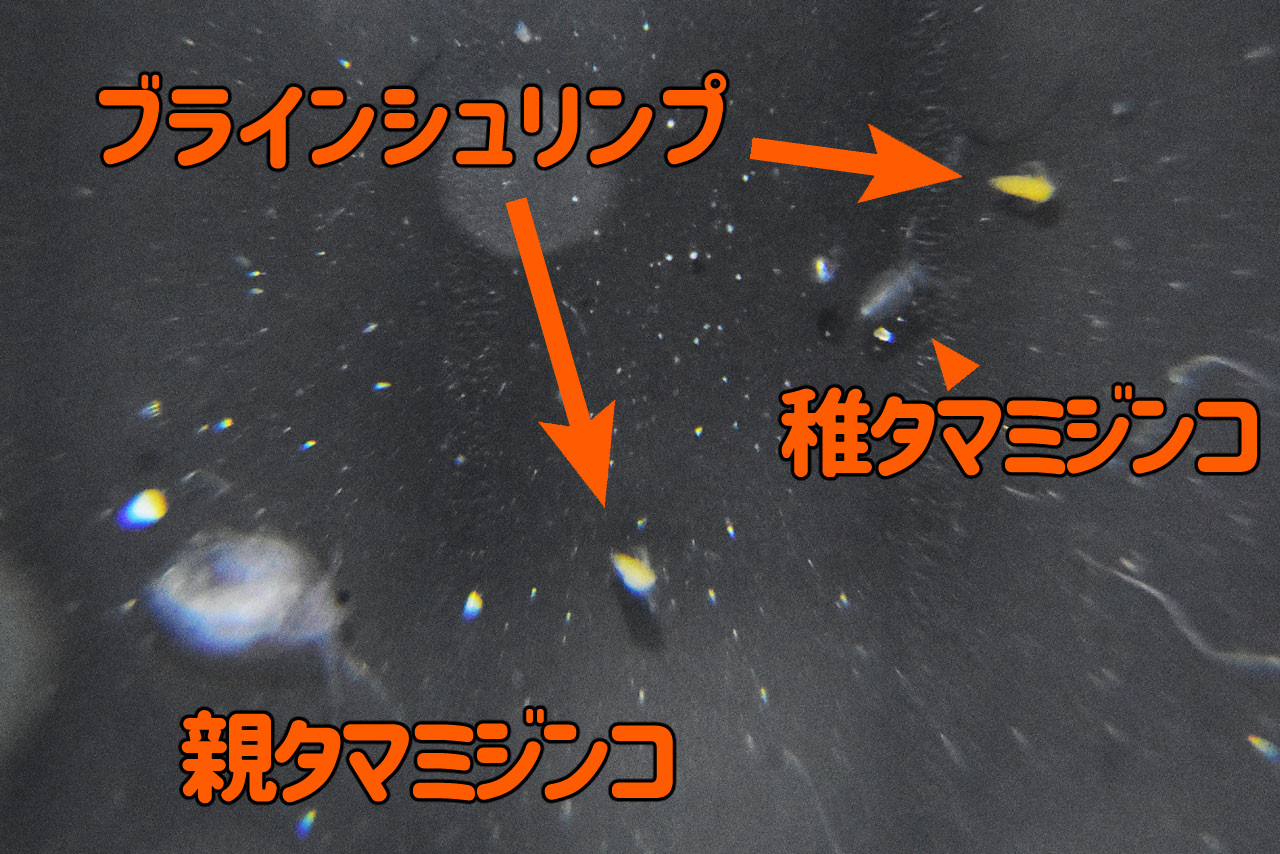

タマミジンコは成体サイズがブラインシュリンプよりかなり大きく、産まれたばかりの大きさでブラインシュリンプと同じくらい。よってブラインシュリンプより一回り大きい活エサとして活躍します。

ブラインシュリンプと比べて培養の手間はかかるものの、大きくなってきた稚魚や人工飼料に餌付きにくい熱帯魚にはとても有用なエサになります。

餌用ミジンコの入手

ミジンコは一般的に池や田んぼに生息しておりますが、培養容易かつエサに向いたのは「タマミジンコ」・「オオミジンコ」のみです。

タマミジンコは体長0.1cmほどですがオオミジンコは0.6cmほどとかなりデカいので、稚魚・メダカ程の小魚であるなら「タマミジンコ」を入手して下さい。

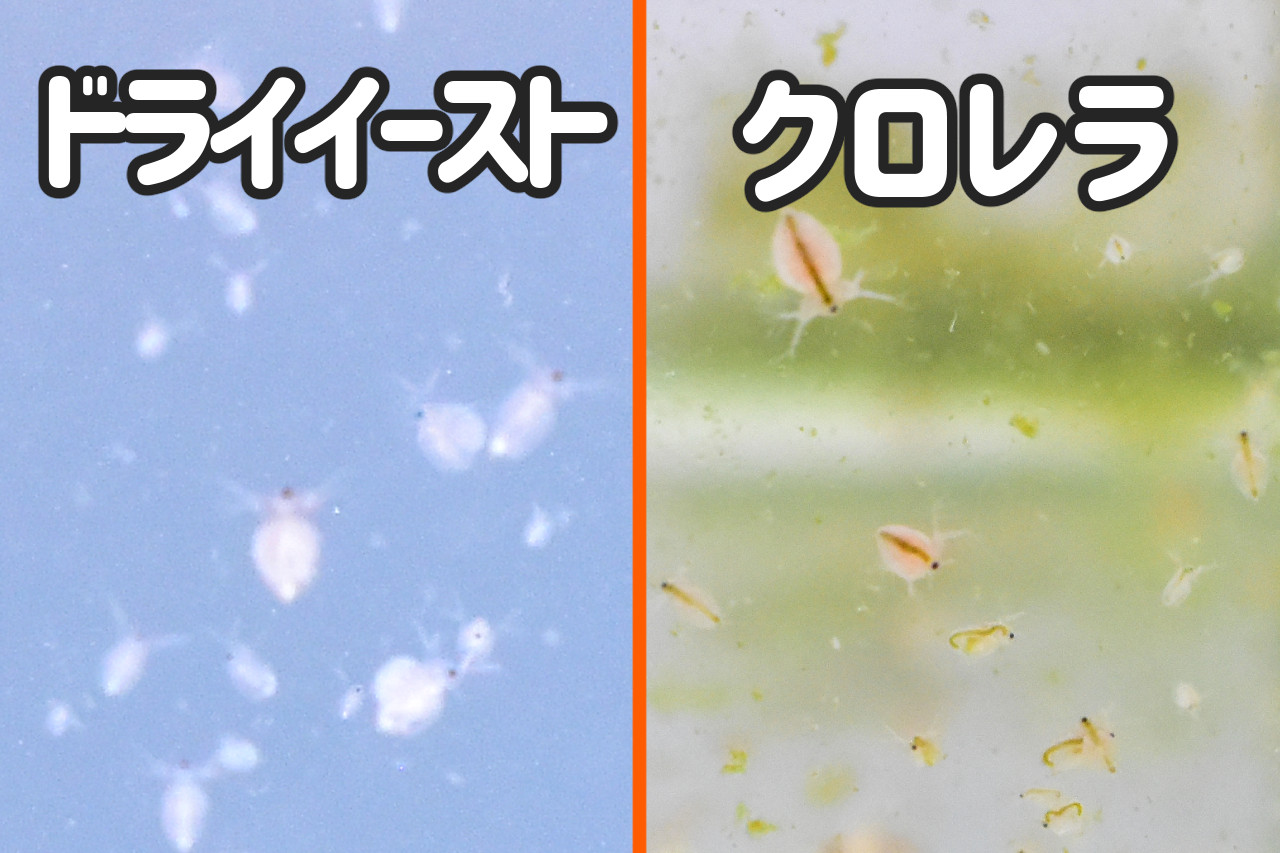

自然採取も可能ではありますが、タマミジンコ・オオミジンコが生息している場所を探さないといけないため採取による入手は難しめです。ミジンコ自体は採取が簡単なのですが、屋内培養のメイン餌となるドライイースト・クロレラでは育てられないミジンコの方が多いので、基本的にはタマミジンコまたはオオミジンコを購入するのが良いでしょう。

通販でそれらミジンコの生体を購入するほか、タマミジンコについては休眠卵がメーカーからリリースされていますので、ホームセンター・ペットショップで入手することも出来ます。

タマミジンコの増やし方・管理方法

メダカや金魚では屋外環境でタマミジンコを増やすのが一般的ですが、室内水槽でも増やすことが可能です。室内での培養方法を解説します。

※オオミジンコも同様の方法で増やせます。

培養容器

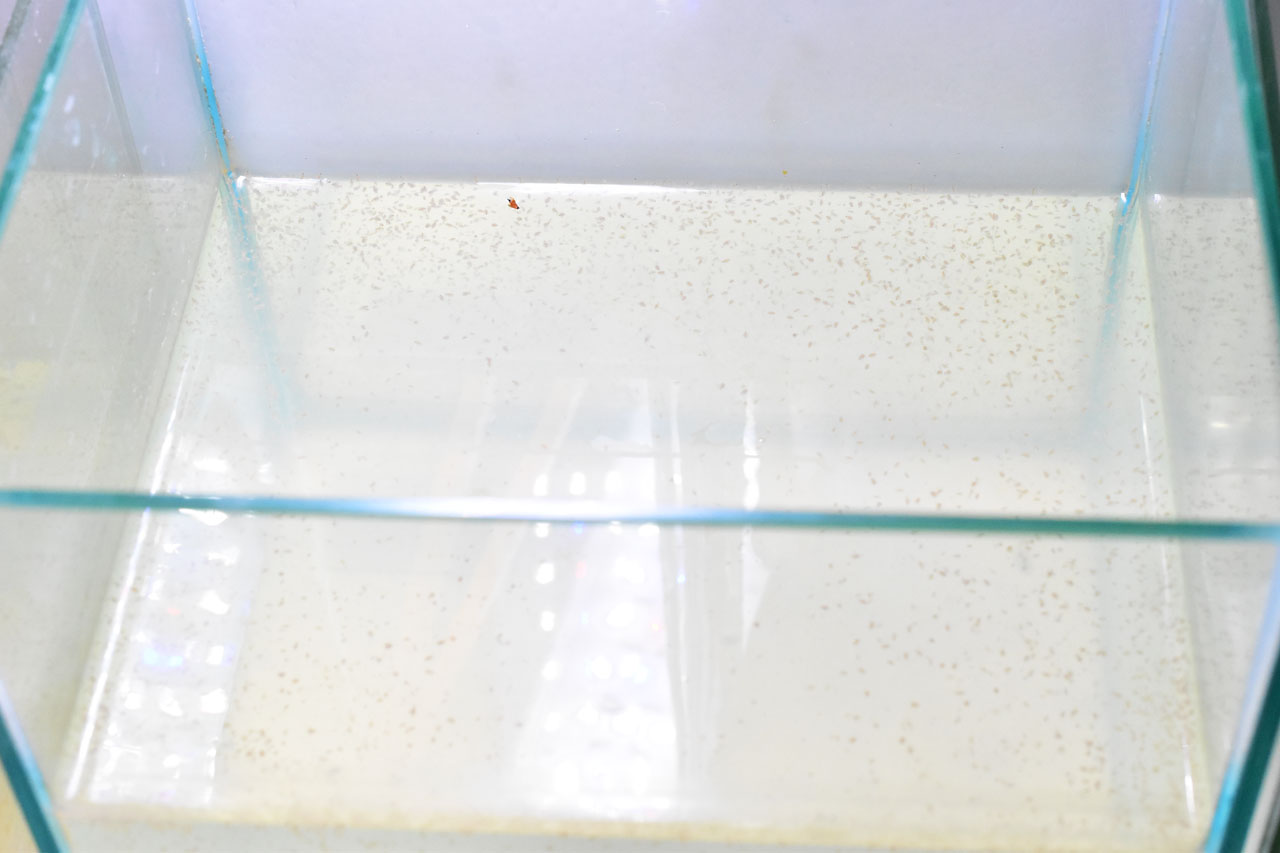

カルキ抜きした水をガラスケースなどの容器に入れればそれで飼育環境は完成です。特に特別なことは必要ありません。

1つのポイントとして、容器については口の広いものを使用しましょう。

エサとして水に溶かしたドライイースト・クロレラを投入したり、採取時にスポイトやネットで掬うため、ペットボトルなど入口が狭くなっているものは使い勝手が良くありません。具体的には小さなガラスケースや大きめのタッパー、薄型の衣装ケースなどが適します。(写真のものは水作のベタ コレクションケースMとL:左)

ミジンコカプセルの使い方

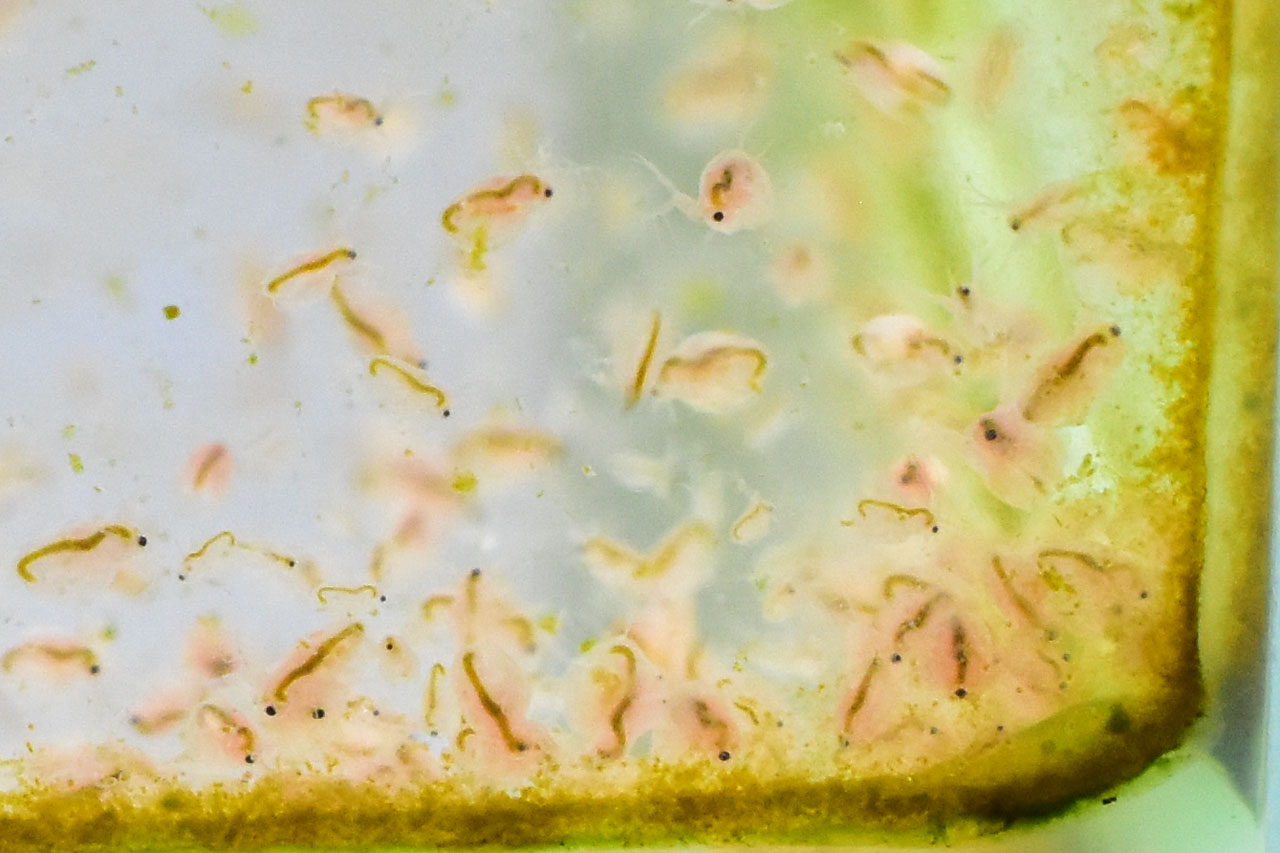

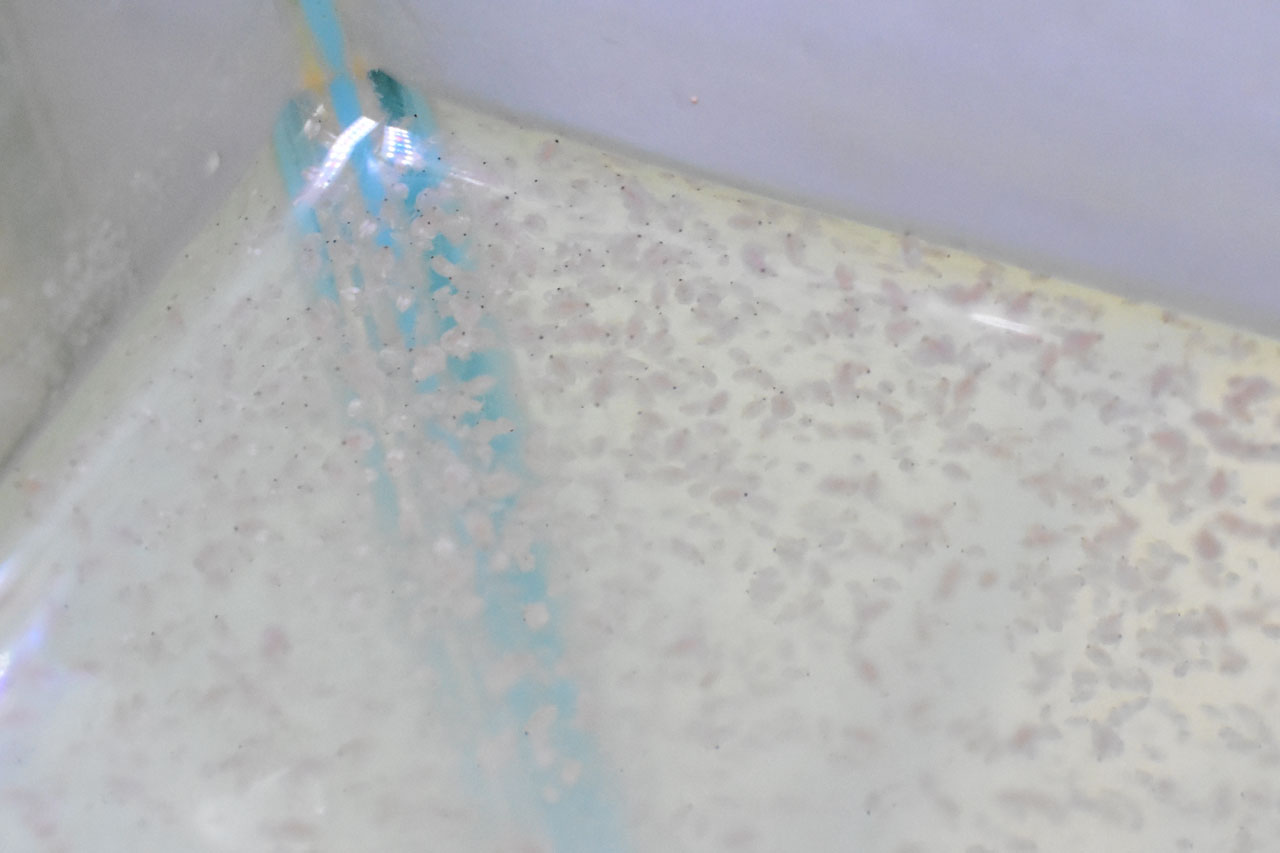

カミハタの「みじんこの卵」はカプセル状となっており、カプセルをそのまま入れるだけで1日半~2日で100匹以上の子ミジンコが出現します。

子ミジンコを確認次第すぐエサを与え始め、その後は4日程度で親となり新たなミジンコを産みます。なので増えるスピードはかなり早いです。

ミジンコの餌と与え方

エサは屋外だと太陽光による「グリーンウォーター(青水)」「鶏糞」がメジャーですが、室内培養であれば「ドライイースト」「粉クロレラ(クロレラパウダー)」「生クロレラ」「発酵鶏糞」「エビオス錠」が適します。

エサによっては使い方が異なりますので、代表的なエサの使用方法を解説しますね。

ドライイースト・粉クロレラの給餌

「ドライイースト」は入手が簡単で安価・長期保存可能なことから、(屋内)ミジンコでは最も定番のエサです。「クロレラ」も人気ですが、粉状に加工された「粉クロレラ」はドライイーストと同様に使用できます。

それらの使用方法としては小さなタッパーなどに少量入れ、水に溶かした上で使用します。

3Lの飼育容器であればこれぐらいの量で十分です。入れすぎると水質悪化でミジンコが死滅してしまうので、1回の投与量は少なめがコツです。

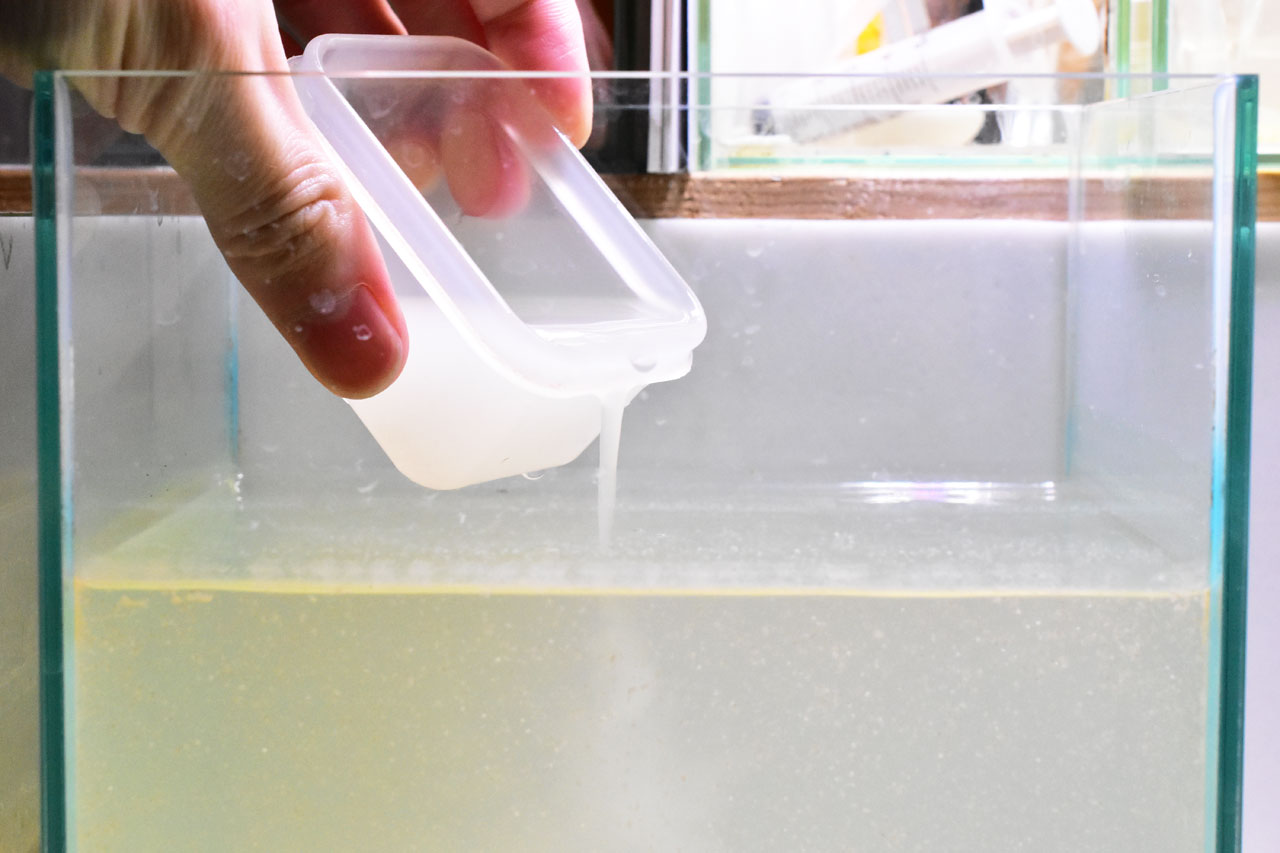

水をある程度加えてシェイク、しっかり溶かします。できましたらミジンコの容器に投入します。

この時しっかり混ぜておかないと無駄に沈殿してしまうので、投与前にしっかり溶かすのがポイント。

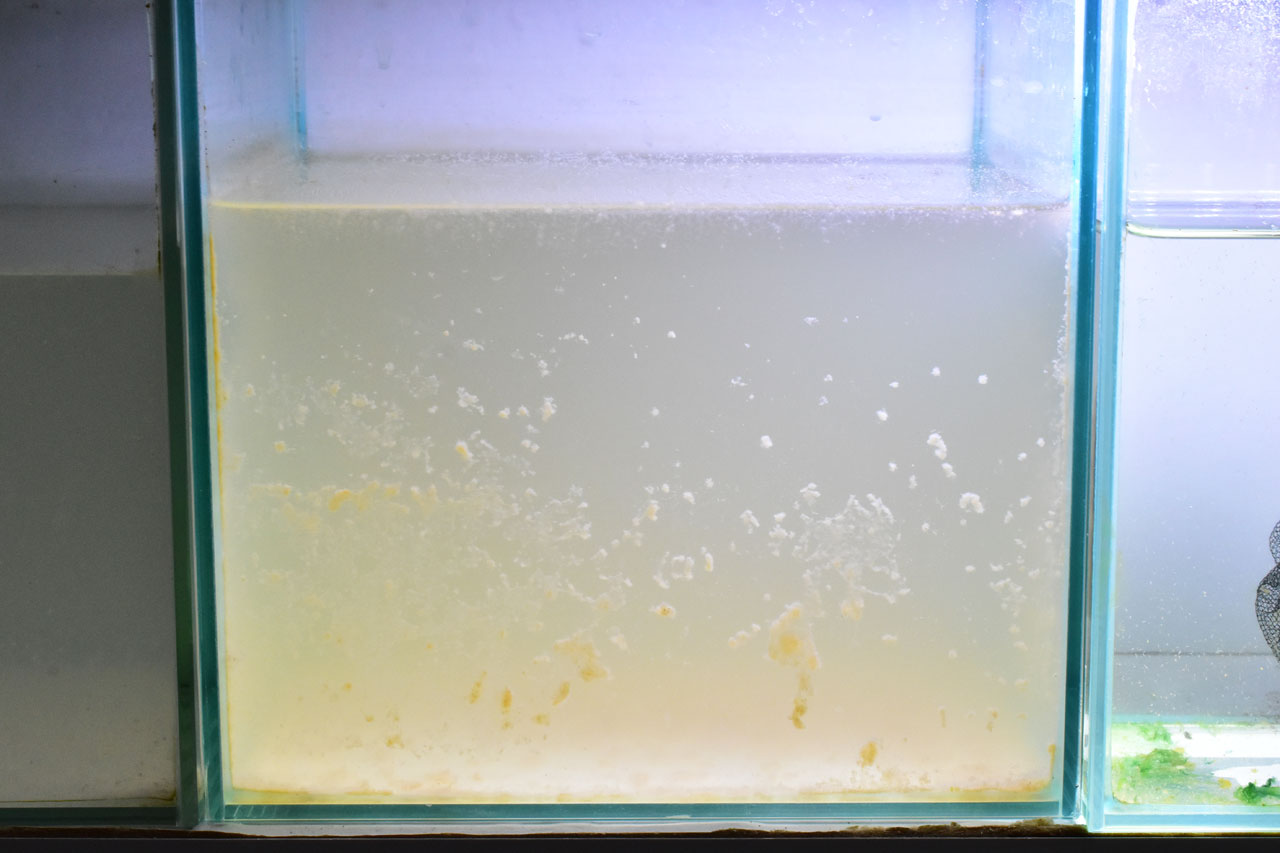

投入する量は水がふわっと色づく程度が目安です。1日で食べ切れない量は腐ってしまいますので、ドライイースト・粉クロレラの粉量はうまく調整して下さい。

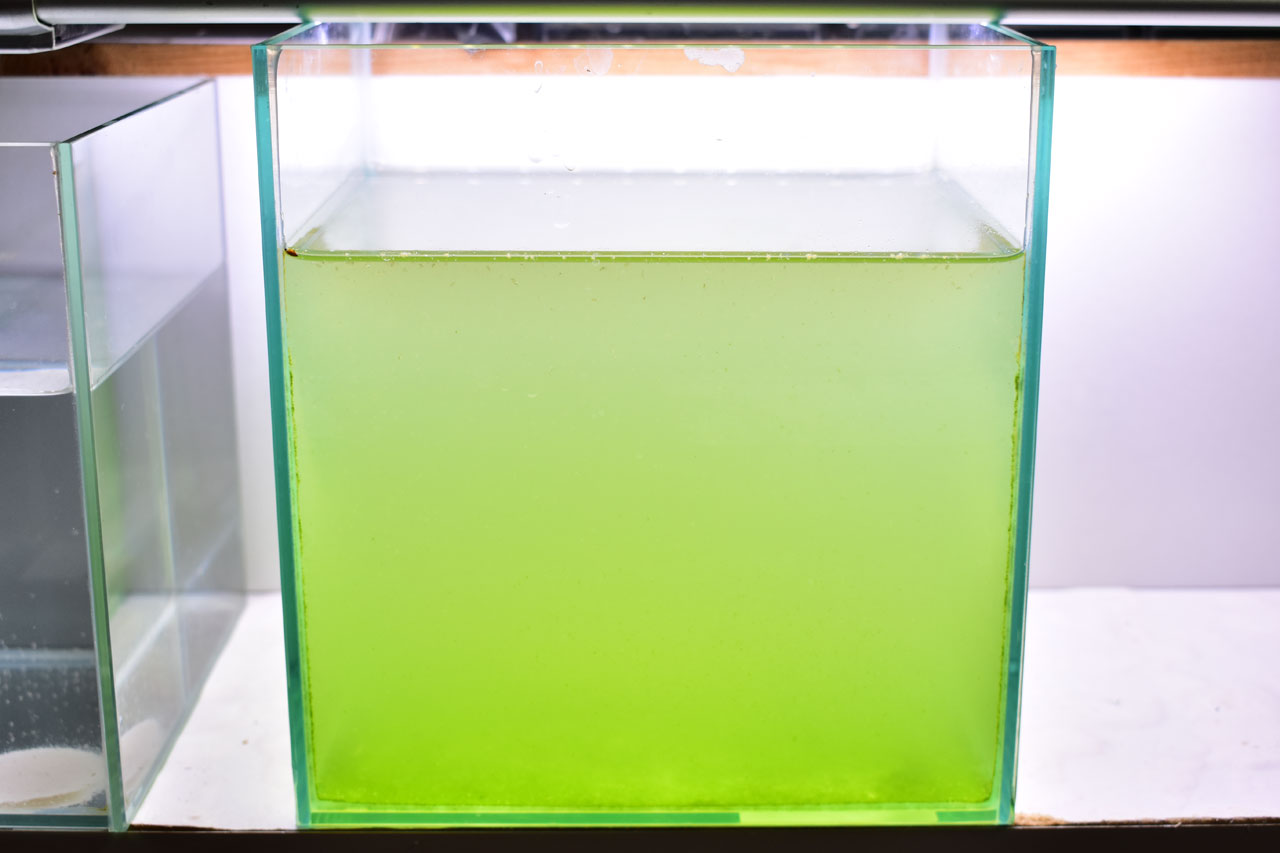

上記は粉クロレラの場合ですが、クロレラは水が緑色になるので分かりやすいですね。

エサ投与後、ミジンコが食べてエサが少なくなると段々透明になってきますが、透明になりきる前(薄まってきた頃)にエサを再度与えます。

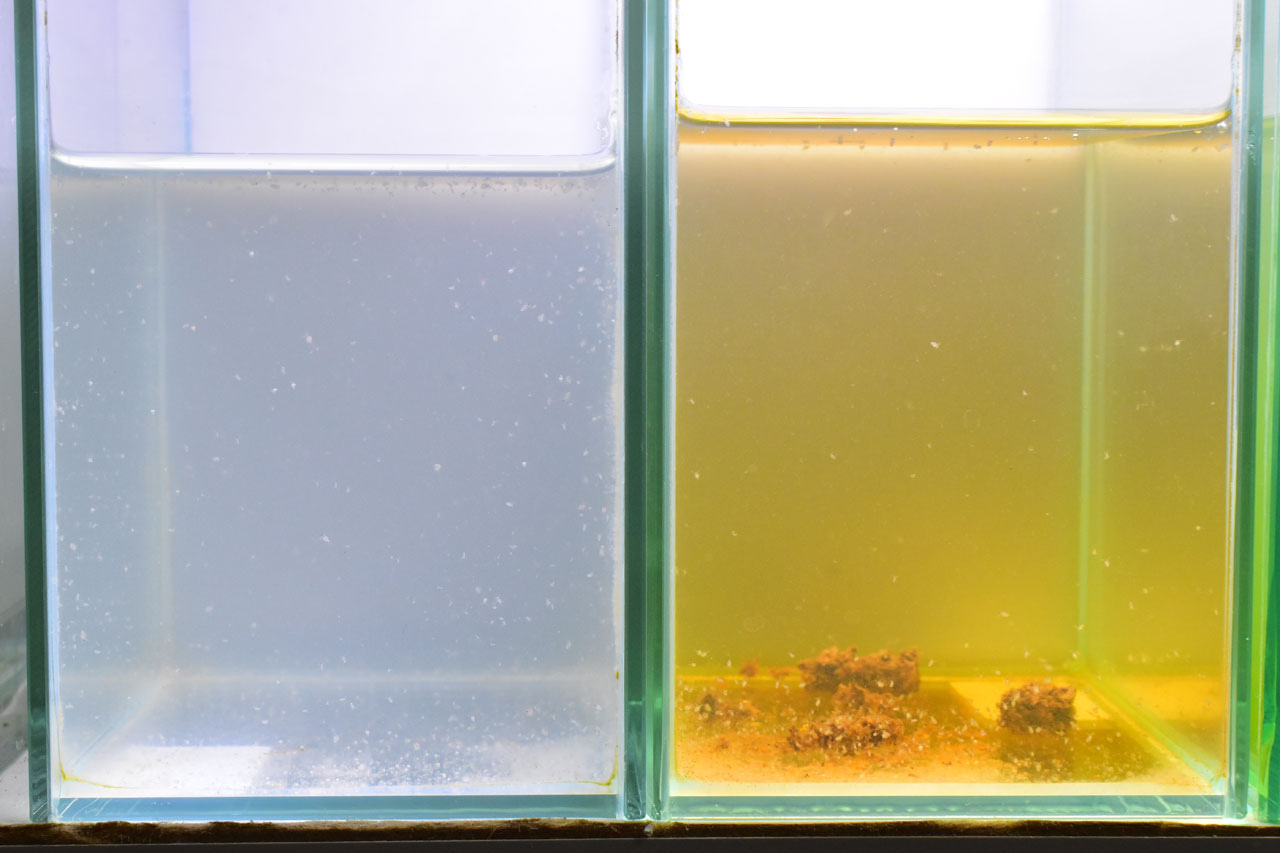

上記はドライイーストですが、このように透明に近づけばエサを与える必要があります。ミジンコが少ない場合は濁り(エサ)が数日持つかと思いますが、増えてくると1日2回朝夕が基本です。

ミジンコはエサがある状態を保ち続けることが鉄則で、丸2日エサが無い状態があれば明確に激減するほど飢えに耐性がありません。

かといってドライイースト・粉クロレラでは食べ残しによる水の腐敗も大きく、一度に与えすぎても水が腐って全滅することになります。特にドライイーストは腐敗が大きいです。

つまり少量をこまめに与えることが基本となります。

産まれたからおよそ4日で親になりますので、2週間ほど給餌を続ければ増加を実感できるハズです。

発酵鶏糞・エビオス錠による給餌

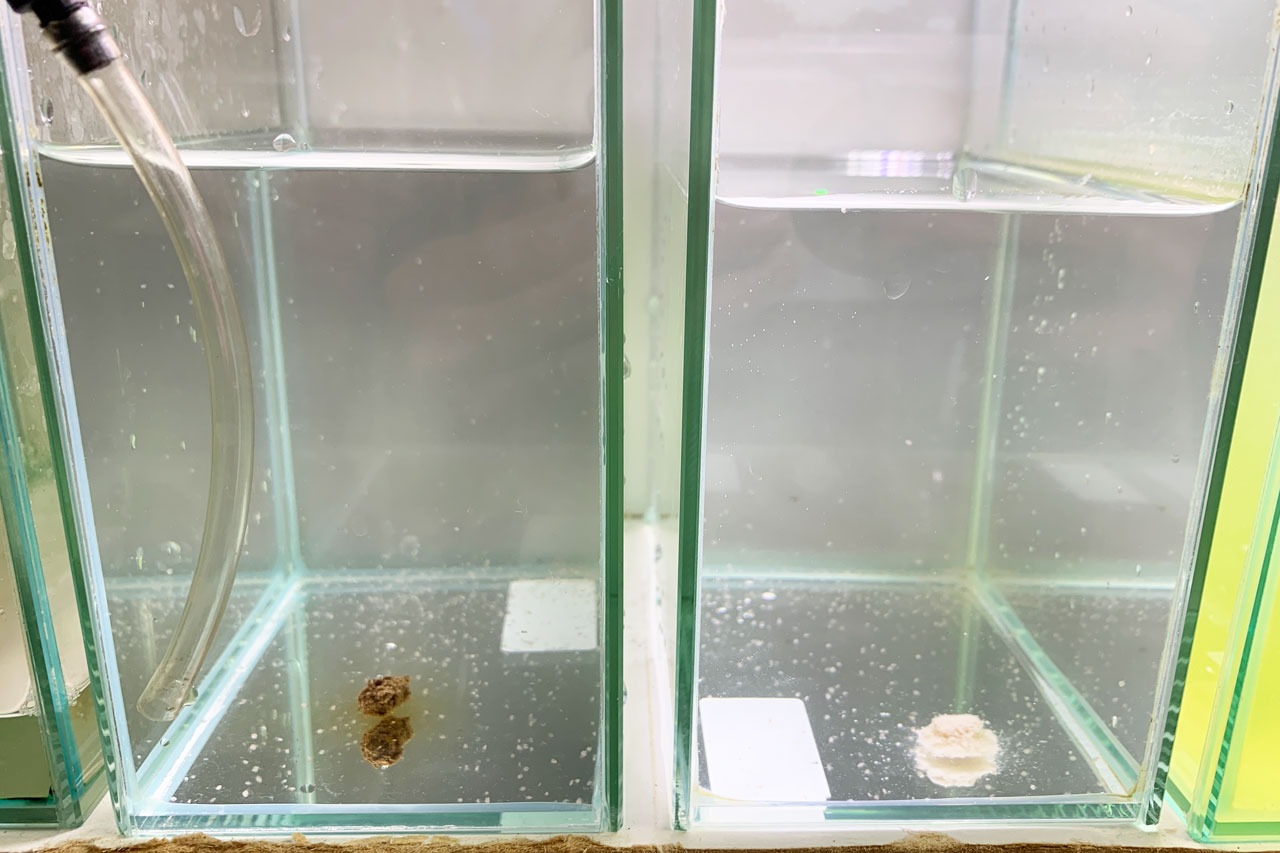

ドライイースト・クロレラは即効性がありよく増えるため定番ですが、「粒状の発酵鶏糞」「エビオス錠(ビール酵母)」は遅いものの、あまり手がかからずタマミジンコを増やすことが出来ます。

鶏糞は未発酵のものだと室内では耐えられないほど匂いが出ますので、必ず発酵済みの「発酵鶏糞」であるものを選びましょう。(なお発酵鶏糞は製品によってはあまり匂いませんが、保管には要注意)

このようにケージサイズにあわせて粒を入れ、その後は量にもよりますが3日~1週間程度持ちます。量の目安としては1~2Lケージなら1粒程度です。

投入後少しずつ水に溶けて色が付きますが、ドライイースト・クロレラ同様水が透明に近づきましたら再度粒を投入して下さい。

培養ケージのリセット

培養を続けていると汚れが蓄積してくるので、どこかのタイミングで水換え・移し替えを行わないとミジンコが全滅してしまいます。

エサの種類や密度によりますが、目安としては3週間~2ヶ月を目処にケージの移し替え、または水換え・清掃が必要です。基本的には新しいケージを用意し、親をある程度移し替えて新たに培養を再開します。

慣れていないと前兆に気付けずいきなり全滅することになりますので、全滅してもリカバリーできるよう複数ケージで培養するのがミジンコの基本です。

(ちなみに水の汚れがキツくなるとミジンコが白い耐久卵を持つようになり、更に限界に近づくとどの時間帯でも水面に集まってくるようになります)

ミジンコの与え方

培養したミジンコは、スポイトや小さな細目ネットなどですくって稚魚や小魚に与えます。

細目ネットや上写真のようにブラインシュリンプ用のネットで濾し、飼育水で洗った上で使うのがベターではありますが、ミジンコを食べる大きさの稚魚は水質変化・汚水耐性がありますので洗浄せずに直接あげても問題ない場合が多いです。

補足情報ですが、ミジンコは水量あたりの最大数が決まっていますので、かなり増えてきたら消費して数を間引かないと増えなくなります。

順調に増えてきたものの密度がほとんど上がらなくなってきたらそれが最大量のサインです。

とはいえ間引きすぎても増える量が減りエサとして使える量が少なくなりますので、そのあたりは使っているうちにコツを掴んで下さい。

屋内ミジンコのデメリット

屋内培養におけるミジンコ(タマミジンコ)は屋外では定番の活餌ではあるものの、(屋内管理では)こまめな管理が必要な上、小さなケージではあまり回収できないという欠点があります。

また孵化したてのブラインシュリンプと比べると栄養が低いという点もネックでしょう。

こまめな管理が求められるが、採取量も少なめ

ミジンコはエサが無い状態が2日続くだけでも激減してしまう繊細な生き物であり、生き物としてしっかり管理することが求められます。

次に水量あたりの最大飽和量が高くないのも欠点で、増やし続けているとある一定の密度以上は増えなくなる頭打ちがあります。

3Lの培養容器だとかなり増えても小魚10匹分/毎日ぐらいなので、採れる量が少なく数多くの魚に与えようとすると30cm(20L~)程度の大きな容器は最低限欲しいところ。となると水槽の他にミジンコ水槽を別途用意するレベルなので、かなりスペースを圧迫してしまいます。

栄養価が低い

ミジンコは孵化したてのブラインシュリンプと比べると、栄養価・栄養バランスがかなり劣ります。

ミジンコ単食と孵化したブラインシュリンプ単食で給餌比較した場合、ブラインのみのほうが明らかに太りが良いです。

またアピストグラマやリコリスグラミーではブラインシュリンプのみでの飼育も一般的ですが、ブラインをミジンコに置き換えて単食にすると明らかに痩せて死ぬようになるため、栄養バランスも良くないと感じます。

ミジンコを使用する場合は、栄養バランスを考え人工飼料と併用するべきで、少なくとも単食は推奨しません。

魚種による栄養生成能力

魚種によって別の栄養から必要な栄養を生成する能力には幅があり、特にコイ目魚類などは生成能力が高い魚類です。

コイの池養殖においても、稚魚期は自然発生させたミジンコを主体としてエサとして与えておりますので、魚種による幅があることは覚えておきましょう。

とはいえ有用な活エサの1つ

ミジンコを食べるサイズの稚魚はもう人工飼料・刻み赤虫にシフトしつつあるサイズであるのと、活エサしか食べない魚にとってはブラインシュリンプでカバーできます。

なのでミジンコを熱帯魚で使用する人はほとんどいないのが現状です。

とはいえ人工飼料+活ミジンコによる飽和給餌はメリットがあるののも事実。

1日何回も稚魚へ人工飼料を与えれる愛好家であればミジンコは不要かと思いますが、朝晩のみしか与えられない場合、朝に人工飼料を食べさせた後にミジンコをまいておけば、昼の間ミジンコをいつでも食べられるようにすることが可能になります。

熱帯魚に使われてないのはそれなりに理由があるものの、より良い飼育を求めるのであれば是非ミジンコ培養にチャレンジしてみましょう。

よくある質問

エアーレーションはした方が良いですか?

基本的には不要ですが、メリットも無いワケではありません。

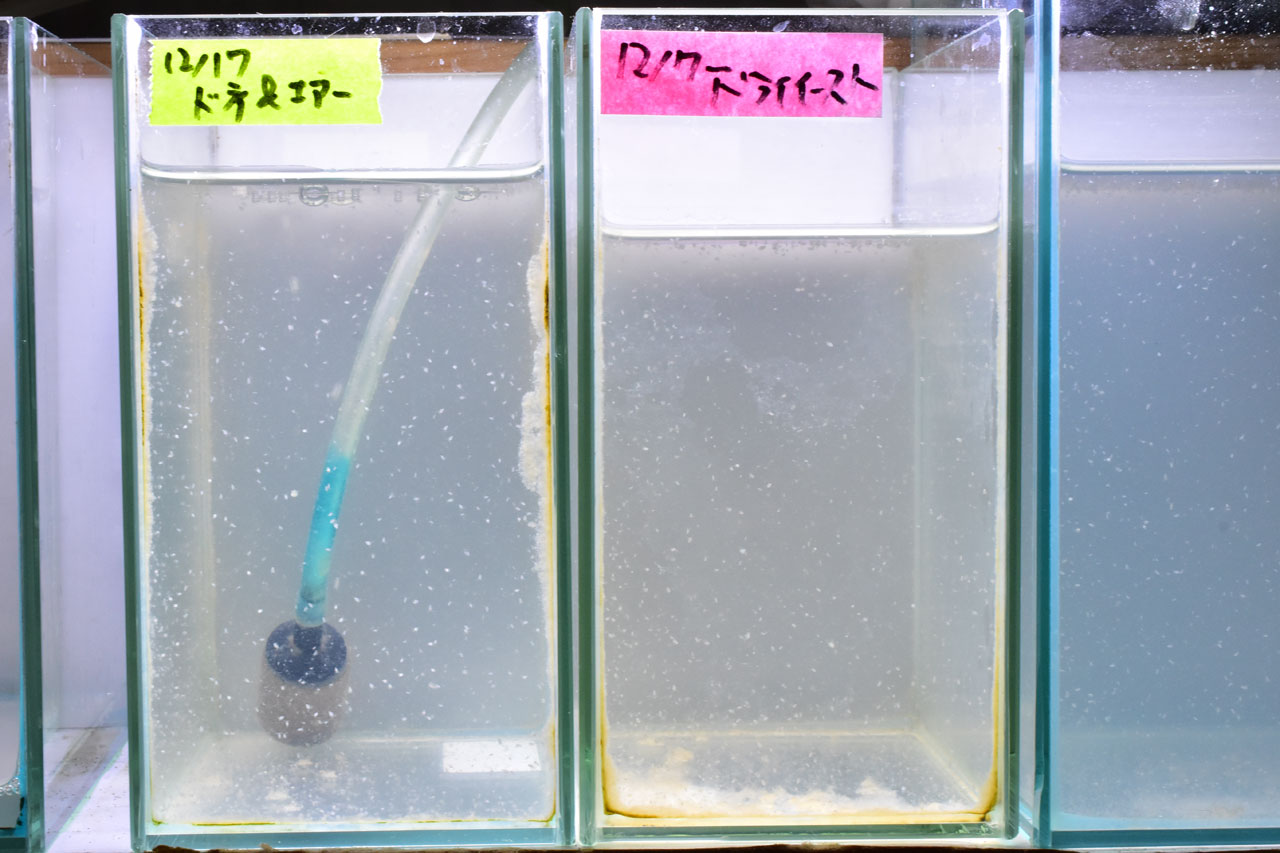

エアーレーション(ぶくぶく)はあっても無くても最大密度に違いが無いため、基本的には不要かと思います。

とはいえエアーレーションは底に沈殿した餌をかき回す作用があるのと、水面に油膜が張ってしまうとミジンコの最大量許容量が減ってしまうため、極微量のエアレを行う方が良い場合もあります。

ただしエアーレーションは一般的な強さでも、ミジンコが水流で弱って死滅してしまうのでこの点には注意して下さい。(する場合は極微量を厳守!!)

無加温でもいけますか?

一般的な室内であれば増えるかと思いますが、成績が良いのは23~30度ぐらいです。

タマミジンコは下限10~15度程度の温度さえあれば増殖しますが、温度が低いと増殖速度はかなり落ちます。

どんどん増やしたい場合は最低でも20度・理想27-29度を意識し、培養に臨んでみて下さい。

エサは何がオススメですか?

人によって理想エサは異なりますが、個人的には粉クロレラ(クロレラパウダー)がオススメです。

タマミジンコ培養一番のポイントは、エサを常に切らさないことです。

室内ミジンコ培養では安くてよく増えることからドライイーストの使用者が多いものの、ドライイーストは投与量が過剰であると水があっさり腐って全滅するのがネック。またやりすぎないよう安定させるには1日2回が安定になり、結構な手間です。

その点クロレラは多少であれば多めに与えても水が傷みにくく、エサのやり過ぎによる失敗を大幅に減らせるのがメリット。

クロレラは生クロレラと粉クロレラがありますが、生クロレラは冷蔵保管ですら1ヶ月ほどで腐ってしまうので大量のミジンコを培養しない限りは使い切れず、小規模だとかなり勿体ないです。

粉クロレラは長期保管ができるので、小規模で始めるミジンコビギナーであるならこちらの方がマッチするでしょう。

そしてクロレラ自体にはビタミン・ミネラル郡が豊富であることもメリット。

クロレラを食べたミジンコの方が栄養バランスが良いと考えられるので、その点からいっても粉クロレラがオススメです。(特に海産の養殖業分野ではドライイーストで増やした微生物だと、稚魚が栄養失調になることが知られています)

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

参考文献

- 北島 力,耕田 隆彦. 酵母培養ワムシがマダイ仔魚に与える影響とクロレラの効果

- Douglas R. Tocher.Metabolism and Functions of Lipids and Fatty Acids in Teleost Fish (Reviews in Fisheries Science・2003年4月)

- 杉目 宗尚, 里見 至弘, 松島 昌大. ミジンコの利用に関する二, 三の実験

- 中本 崇. ミジンコ類の大量培養技術の開発と魚介類幼生への餌料効果に関する研究

この記事へのコメント