更新:

カバクチカノコガイ

簡単

| 弱酸性 | 中性 | 弱アルカリ |

|---|---|---|

| 可 | 良好 | 良好 |

※上記はGoogleMap上での代表地域を示したものです。厳密な生息範囲ではありませんので、参考情報までに。

主な特徴

「カバクチカノコガイ」は、体長3cmほどの黒~茶色の汽水性貝類です。

汽水性ではありますが淡水でもある程度の飼育が可能で、ホビーアクアリウムでは強力なコケ取り貝として人気があります。

石巻貝と比べてひとふた周り強力なコケ取りになっており、日本では「石巻貝」が最もメジャーなものの、海外も含めるとこのカバクチカノコガイ含めネリティナ属(Neritina)の貝類が最も人気です。なお海外では「Dusky Nerite Snail」「Black Military Helmet Snail」などの黒を表す名称がついています。

分布はインド洋を中心とした世界各国に分布しておりますが、日本でも沖縄などの南西諸島にも生息しています。よって石巻貝と比べてヒーターが必要になることが多いので、この点は留意が必要です。

YOUTUBE参考動画

YOUTUBEにアップロードされている動画のうち、種類が分かりやすいものを紹介します。

※当サイトとは関係がない第三者によるものです。動画共有が許可されたものを紹介しておりますが、権利者からの要望には真摯に対応させていただきます。

コケ取り性能

| 茶ゴケ |

B |

|---|---|

| 糸状ゴケ, アオミドロ |

D |

| 緑のスポット状コケ |

B |

| 黒ひげゴケ, 短い毛布状のコケ |

D |

| 藍藻, シアノバクテリア |

E |

「カバクチカノコガイ」は藍藻以外のコケを全般的に食べてくれ、他のコケ取り生物と比べると食べるコケの種類がかなり広いということがメリットです。

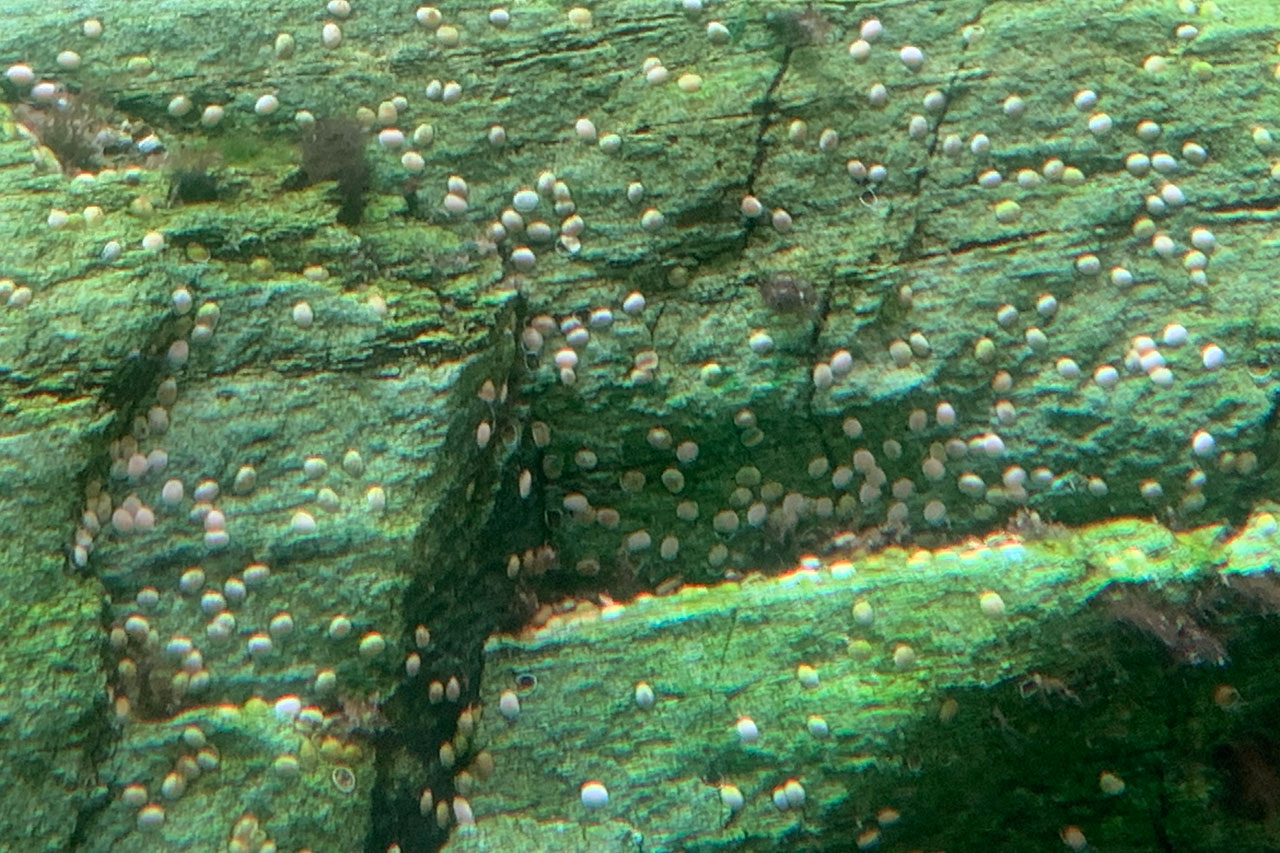

特にガラス面・石についた硬いコケ(緑のスポットコケなど)を食べてくれるのは、オトシンやフライングフォックス、ブッシープレコには無い強力な強みになります。

デメリットとして貝類は機動力が皆無で、石・流木やガラス面についたコケしか食べてくれず、水草についたコケなど這って登れない場所には全く役に立ちません。食べ残しも結構目立つため、水草水槽であれば他のコケ取りとの併用は必須です。

コケ取りは気長に

貝類は代謝が低く、食べる量・スピードが遅いのもあらかじめ留意しておきましょう。

このように綺麗にはなるのですが、結構日数はかかります。

コケ取りプレコなら1匹で数日中に消えるので、それと比べてしまうと見劣りしますが、かなり固いコケも食べられ・他魚に一切の悪さをしないことは貝類のメリットなので、その辺を考えてコケ取りをチョイスする良いです。

混泳・性格

温和で混泳は問題ありません。

他の魚に攻撃することは一切なく、混泳上は全く問題ありません。

エサ

水槽内に生える藻をたべますが、他にも色々食べます。

水槽内に勝手に生える藻であればほぼ何でも食べますため、ある程度の照明が付いてさえいれば基本的にエサは不要です。

藻だけではなくガラス・流木に付着した微生物(ヌルヌル)や、魚の食べ残し・多少のフンも食べます。餓死になるのは「他にコケ取り生物が沢山いる」「貝の入れすぎ」「照明が無い」などやや限定的。

ただ早急なコケ取りのため”大量”の貝類を入れた後コケが枯渇した場合は餓死しますので、その場合はほうれん草・きゅうり(スライス)・人参などの野菜を与えると良いでしょう。水槽が複数あるのであればそれぞれの水槽に出張させるのも手です。

飼育ポイント

飼育は容易ですが、硬度が低い水だと短命です。

あまり注意するポイントはなく飼育は容易です。

ただしリコリスグラミーやチョコレートグラミーを繁殖させるようなピート・軟水器を使った超低硬度の環境では、非常に短命になります。

なおソイルを使った水草水槽でも心配されますが、水草水槽では定期的な水換えが基本とされるためあまり問題にはなりにくいです。(水道水には硬度が適度に含まれており、いずれはソイルのカルシウム吸着効果は無くなるので)

販売時のストック状態には注意

コケ取りとして売られている貝類は、販売水槽でかなり状態が悪くなっている場合が多々あります。

販売水槽ではエサを与えられずに長期キープされるため、販売期間が長引くと衰弱するからです。

販売時の水槽で貝が底に沈んでいる(死んでいる)ものばかりではないかは要チェックポイント。悪い状態であれば壁にくっついているやつを選んでもらった方が無難です。

水槽導入時もコケが沢山ある場所に設置して、すぐにエサを食べられるようケアすると良いでしょう。

店員の取り方も・・・

貝類は強力な吸盤足で吸い付いていますが、力付くで剥がすと損傷してそのまま死亡します。

分かっている店員であればスルスル横に移動させ、貝が自ら足を引っ込めてから取ってくれるのですが、稀に若手の店員が力付くで引っ剥がしてそのまま死にかけの貝を渡されます。

どうしようもないのですが、一応覚えておいておくと良いです・・・。

繁殖

困難です。

カバクチカノコガイは水槽内で容易に産卵しますが、「幼生が稚貝ではなくプランクトン(veliger)」であること「幼生は海に下って成長すること」の2点から、飼育下繁殖は困難です。

ネリティナ属はベリジャー幼生の孵化までは論文があり、愛好家間でも成功しています。しかしベリジャー幼生の育成については未だ未知でありますため、繁殖への道のりはかなり遠いでしょう。

その他・補足情報

石巻貝とどっちがオススメ?

「カバクチカノコガイ」は石巻貝と比べ、移動速度・特に食べる量が上回っており、体感ですが石巻貝5匹ぐらいには相当します。

食べる量もそうですが石巻貝と比べて移動速度がなかなか早く、コケが無い場所ではスルスル移動するので見ていて楽しいです。

また熱帯魚水槽においての寿命もこちらの方が長い傾向があり、石巻貝は1年ぐらいが多いのに対し、カバクチカノコガイは3~4年ほどと一回り長く水槽にいてくれるのも良いポイント。

※本来は石巻貝も10~20年の寿命

よってコストパフォーマンスは意外にもこっちの方が良いと感じます。ただし貝類は状態が悪いものを入れられるとすぐに死ぬので、それにあたってしまったら高価な分落胆は大きいので、ストック状態には気を配りたいところです。

また貝類は多くいれるとそれだけ産卵頻度が多くなりますが、少数でもコケ取りが可能なことで、(石巻貝と比べて)嫌な卵塊を見にくくなるのは大きなメリットではないでしょうか。

反面、カバクチカノコガイ貝は主に熱帯域に生息する貝類であるためヒーターが必須であることはデメリット。金魚や日淡などの15度を下回る水槽であれば石巻貝をチョイスするべきでしょう。

卵が美観を損ねてしまう

石巻貝と同じく時おり卵(卵嚢)を産みますが人によってはこの卵、何かの虫みたいで非常に忌避感を持たれます。

しかも卵は中々溶けて消えたりはせず、掃除しないとかなり残ったままで、掃除するにしても固くこびりついてかなり大変。ガラスに産み付けるのはむしろ楽な方で、石の窪みに産み付けられたら本当に苦労します。

石巻貝と比べて少数でコケ取りが可能な点からも、石巻貝よりはマシになってはいるものの卵を産むことには変わりません。これにより水槽内には貝を入れない人もかなり多いです。

個人的には小さい水槽なら1匹だけ入れておくと、卵を産まないのでかなり良い使い方ができるかと思います。

ちなみにネリティナ属も石巻貝と同じく雌雄異体の貝なので、沢山いてもオスばかりだと産卵しません。とはいえ外見上からは判断できないので・・・。

導入時は正位置で置くのがベター

カバクチカノコガイ貝は石巻貝と比べると比較的起き上がりやすい貝で、ツルツルのガラス面に逆さまに置いても自分の力でひっくり返ることができます。

ただカバクチカノコガイ含め、売られているコケ取り用の貝類というのは販売水槽でかなり弱っているモノが多いと感じるので、購入直後は弱っていることを念頭に床に正位置で置くのがベターでしょう。

(恐らく販売水槽ではエサ与えられずに長期キープされるため、ずっといるやつほど衰弱するのではないかと思います)

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

参考文献

- CRISTIANE XEREZ BARROSO & HELENA MATTHEWS-CASCON. Spawning and intra-capsular development of Neritina zebra (Bruguière, 1792) (Mollusca: Gastropoda: Neritidae) under laboratory conditions.

- Kroum K. Hristov. Observations on Neritina turrita (Gmelin 1791) Breeding Behaviour in Laboratory Conditions.

この記事へのコメント