更新:

ゴールデンレオパードタティア

気をつけたい

人工飼料を食べにくい

| 弱酸性 | 中性 | 弱アルカリ |

|---|---|---|

| 可 | 良好 | 可 |

※上記はGoogleMap上での代表地域を示したものです。厳密な生息範囲ではありませんので、参考情報までに。

主な特徴

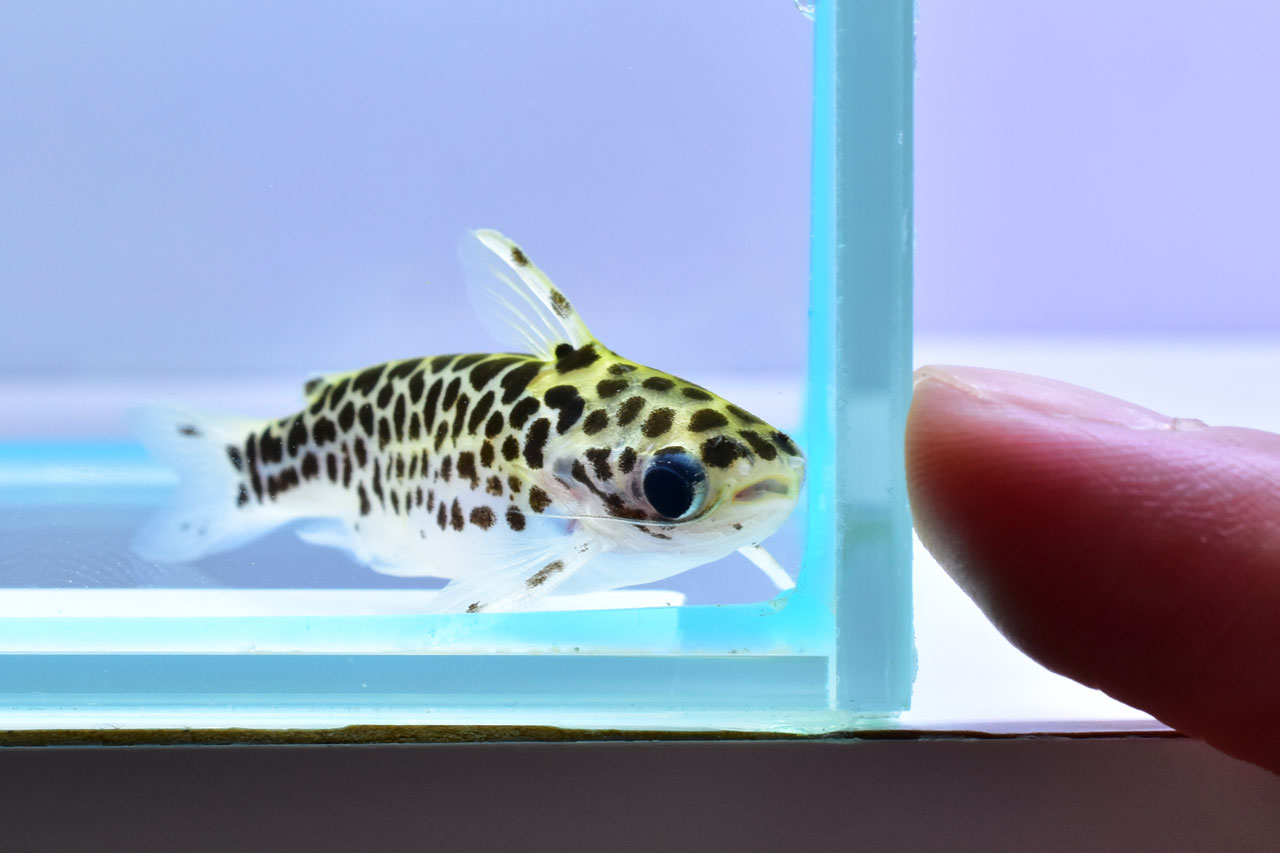

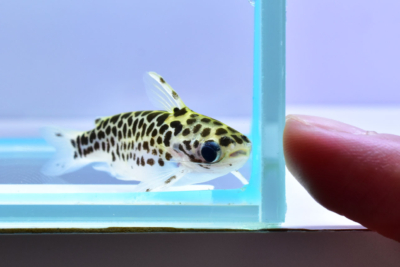

「ゴールデンレオパードタティア」は、白い身体に黒いスポット状模様が特徴の超小型ナマズです。

ずんぐりとしたシルエットで体長が4cmほどしかなく、デフォルメされたような容姿・カラーが可愛らしく人気熱帯魚の1つ。

日中、ほとんど物陰に隠れて全く動かない魚ですが、エサの匂いを察知するとプルバックで動くオモチャのように高速で縦横無尽に泳ぎ回りだすのも魅力の1つでしょう。

「ゴールデンレオパードタティア」として販売されている魚は何タイプかあり、体色(黄色の強さ)・スポットの大きいもの細かいものなど多数のバリエーションが存在します。

本来は黄色が濃いタイプのみが「ゴールデン」という名前を冠すべきではありますが、飼い込むと黄色みは薄くなり、ゴールデンではないブルータイプとさほど差はないことから、今は全て区別せず「ゴールデンレオパードタティア」の名前で販売されるようになりました。

YOUTUBE参考動画

YOUTUBEにアップロードされている動画のうち、分かりやすいものを紹介します。

※当サイトとは関係がない第三者によるものです。動画共有が許可されたものを紹介しておりますが、権利者からの要望には真摯に対応させていただきます。

混泳・性格

温和で混泳向きです。

他魚に攻撃することはない温和な魚なので、基本的には全く問題なく混泳可能です。

ただ夜間にブンブン泳ぎ回る魚なので、一部の非常に繊細な魚とは相性が悪めです。

エサ

まずは冷凍赤虫が基本です。人工飼料は慣らせば食べてくれます。

基本的に人工飼料は慣らさないと食べません。

導入時のエサは消灯後に冷凍赤虫が基本となりますが、環境に慣れてくれれば昼間でも冷凍赤虫を食べてくれます。

人工飼料への慣らし

冷凍赤虫と同時に「ひかりミニキャット」などのナマズ向けの粒エサを砕いて与え、人工飼料に慣らしていきましょう。

最初は口に入れても吐き戻しを行いますが、続けていれば飲み込む確率が上がっていきますので、様子をみつつ冷凍赤虫の比率を減らしていきます。

ミニキャットなどのナマズ用飼料がオーソドックスではありますが、「グロウ」「デルフレッシュフード」など一般魚向けの粒エサでも(やや抵抗あるものの)食べてくれます。ただし個体差があるのでその点は留意して下さい。

飼育ポイント

最初は冷凍赤虫が必須です。

一般的な熱帯魚のエサは慣らさないと食べてくれません。よって最初は冷凍赤虫が必須になる熱帯魚ですので、この点は留意して下さい。

その他の飼育要件については特筆点はなく、丈夫な熱帯魚です。

繁殖

繁殖は容易です。適した産卵場を用意するのがポイントです。

タティア類の繁殖は容易で、本種も狙えば簡単に産卵・繁殖をさせることが可能です。

産卵に適した洞穴・適度に窪んだ流木がないと産卵を行いませんので、その点が繁殖のキーになります。

雌雄の見分け方

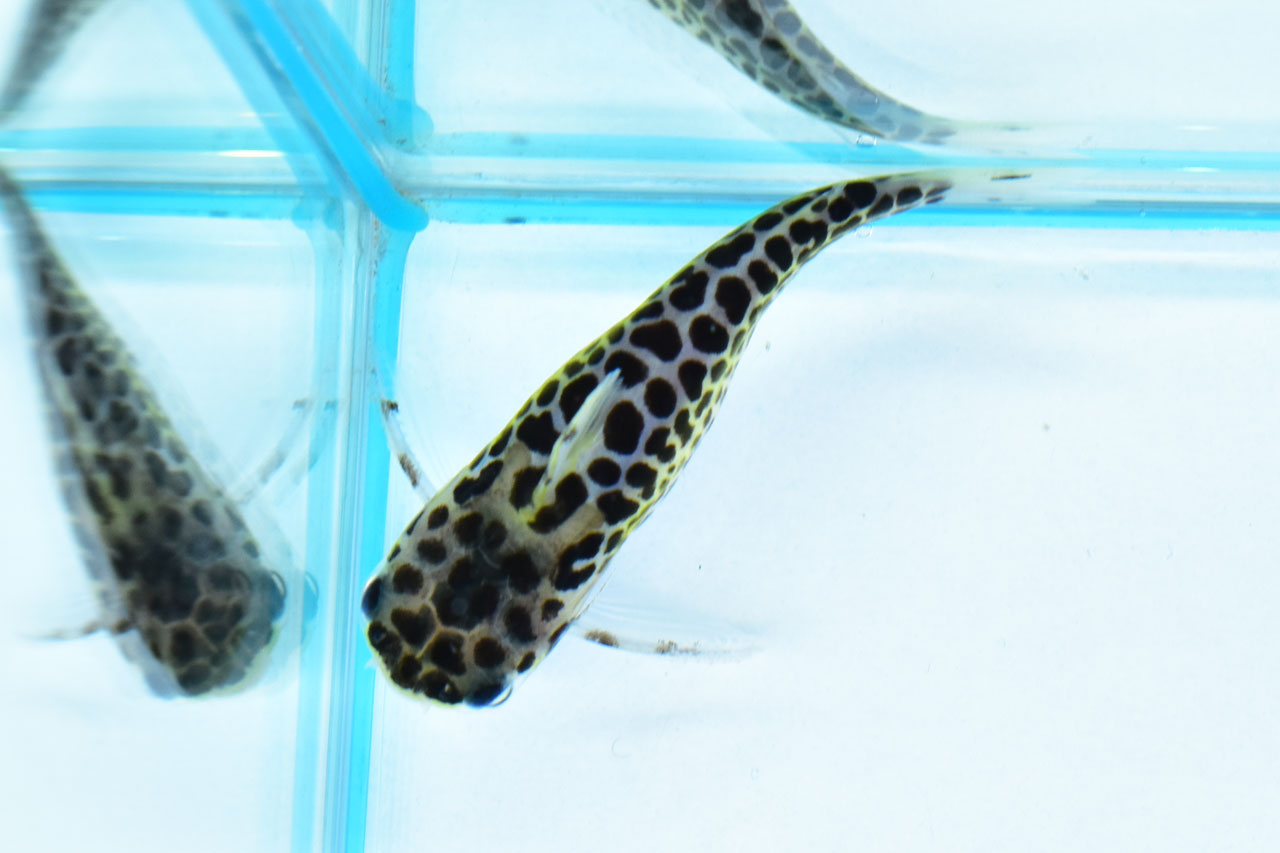

タティアおよびCentromochlinae亜科は、オスの尻ビレが交接器になっておりますので判別は容易です。

オスはメス体内に精子を流し込むため尻ビレが尖った形状をしています。対してメスは尖っておりません。

産卵

雌雄で飼育しているといずれメスはオスから精子を渡され、メスはその後単体で産卵行動に移ります。

メスは体が丁度収まるぐらいの穴を探し、その奥に卵を産み付けます。丁度よい流木があれば良いのですが、基本的には「プレコ用の小型シェルター」を設置するのが良いでしょう。

穴の奥に産み付けられた卵は、母親が穴に覆いかぶさり卵を保護します。

(使用しているシェルターはリキジャパンのプレコハウスS)

1つの目安として産卵周期は3ヶ月でしたが、給餌の質を高めればもう一回り短くなるでしょう。

孵化と保育

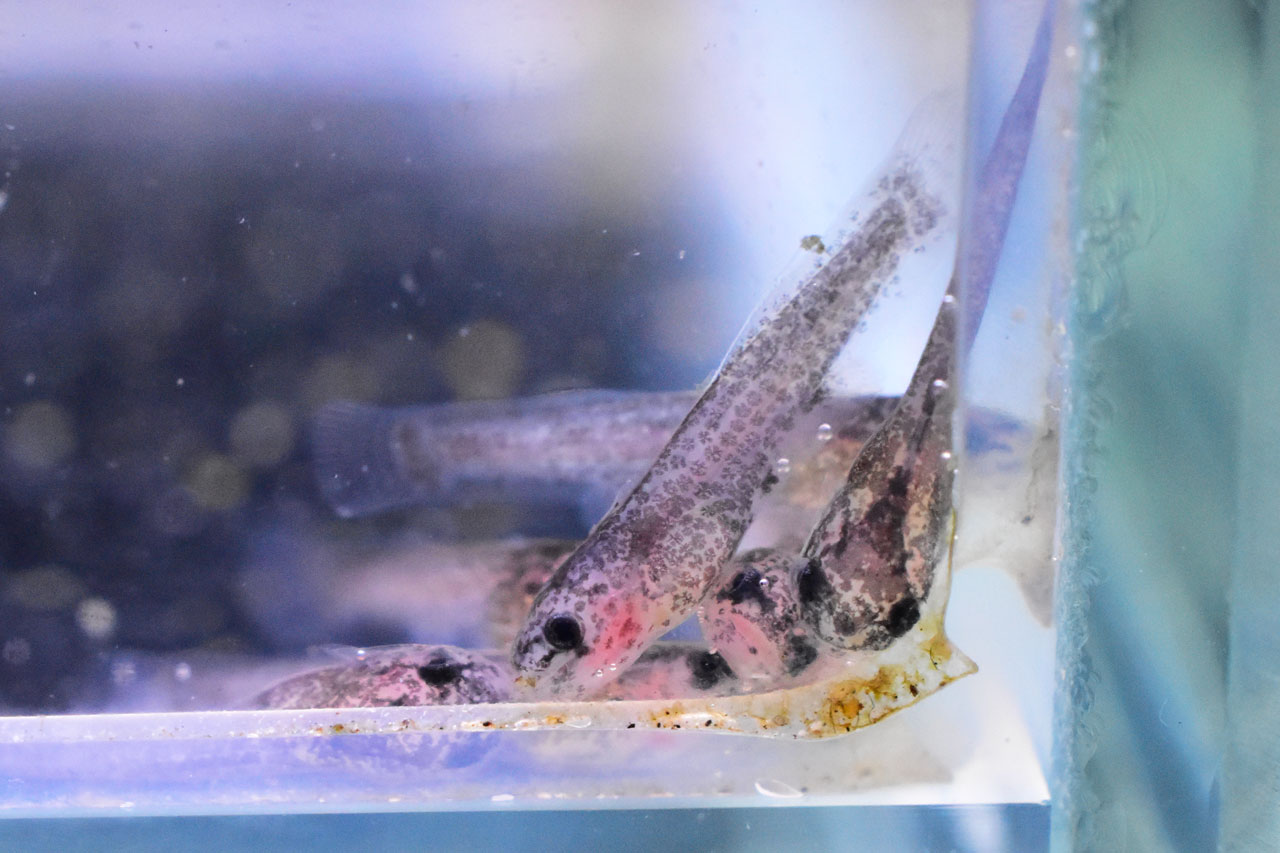

孵化は産卵後5日ほどで孵化しますが、孵化した稚魚は大きなヨークサック(栄養袋)がついており、それが体内に収まるまでは引き続き母親に守られます。

ヨークサックは1週間程度で体内に収まりますので、特にやることはありません。

保育からの育成開始

孵化後7~8日ほどで稚魚は巣離れ・親離れを開始しますので、回収して育成を行います。水槽内がシンプルでないと回収が大変ですので、巣立ちの少し前に産卵シェルターを回収して、稚魚を隔離ケースに移すのが良いです。(メスのサイズにもよりますが、40匹ほどとれます)

この段階になった稚魚は大きく、刻んだ赤虫がギリギリ食べれる程度のサイズがあります。

最初は夜間しかエサを食べませんので、消灯後にブラインシュリンプや細かく刻んだ冷凍赤虫を与えて育成していきましょう。基本的に小さいだけで、基本的な育成・飼育は親と同様です。

その他・補足情報

分類がコロコロ変わるが、結局タティアなのか?

熱心なナマズ愛好家であれば、ゴールデンレオパードタティアがタティア属ではないということは既知でしたが、研究者によってTatia属として扱われることもあり、2020年の研究でもタティア属とすべきという研究結果も出ております。

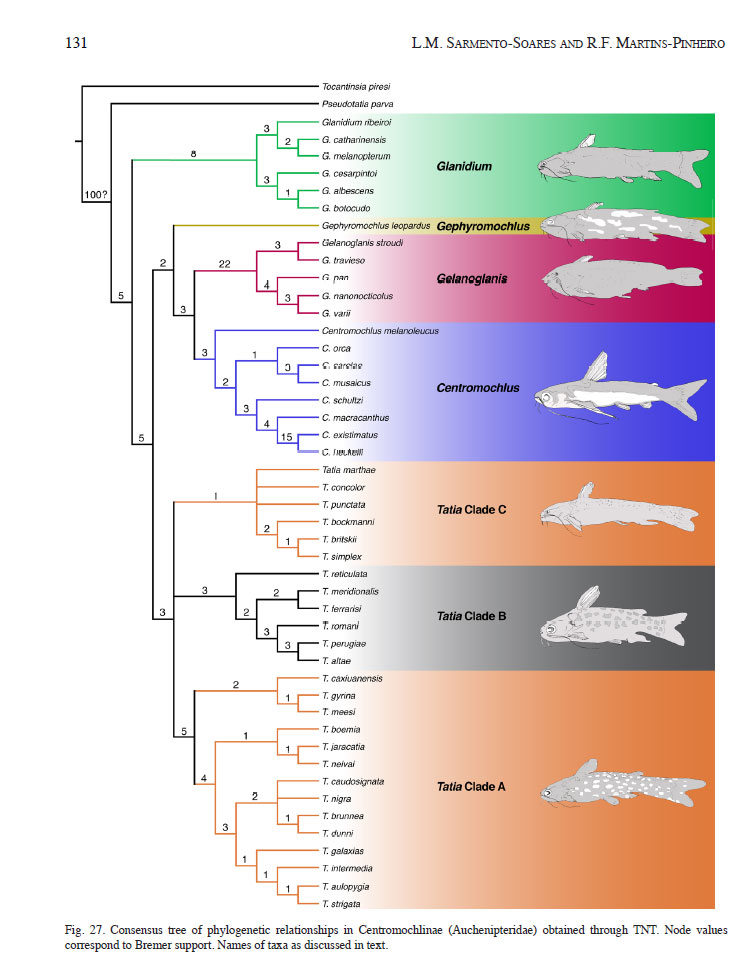

元々「Centromochlus」属で記載されましたが、「Tatia」か「Centromochlus」かは色々議論され2019年の論文で「Duringlanis属」に変わって一段落・・・。かとおもいきや2020年の論文で「TNT解析にかけたが、それからするとTatia属とすべき」と主張されました。

種のデータベースである「GBIF」、魚類のデーターベースである「FISHBASE」は現状どちらもDuringlanis属の方を掲載しておりますので、現状は2019年論文の分類(属名)が多く支持されている印象を持ちます。

Tatia属として扱うかどうかは機関・研究者ごとに意見が分かれますが、とりあえず本サイトではDuringlanis属として扱っております。

恐らく基本「Duringlanis perugiae」

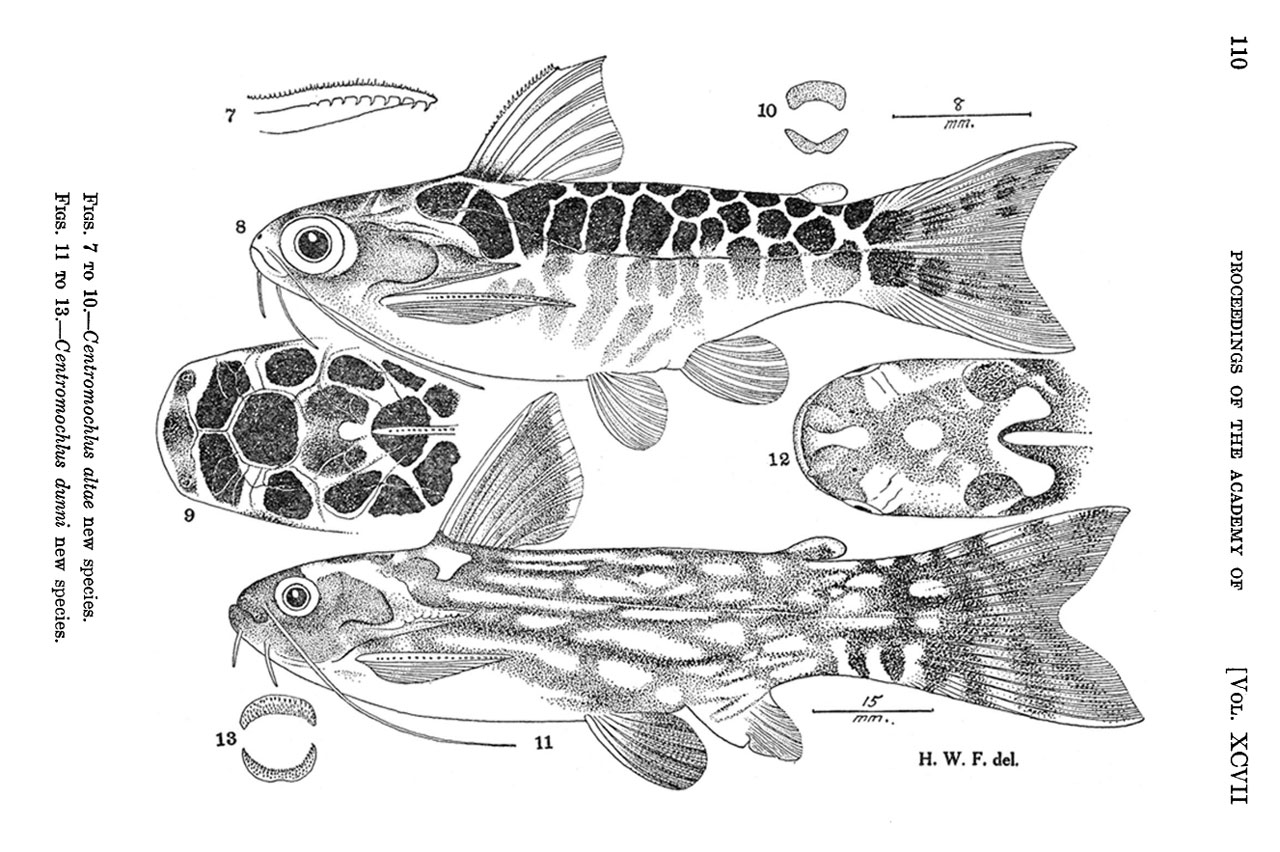

「ゴールデンレオパードタティア」と売られている魚には「Duringlanis perugiae」「Duringlanis altae」の2種類が混在していると考えられます。

これらは非常に見た目が良く似ていますが、基本的にゴールデンレオパードタティアはペルーからの輸入ですので、「perugiae」種の可能性が高いでしょう。「altae」種はコロンビア域の魚です。

稀にコロンビアからゴールデンレオパードタティアが来ますが、その場合だと「D. altae」の可能性はありますね。ただし「perugiae」はコロンビアも分布域ですので、コロンビア便=「altae」と考えるのは早計です。

「perugiae」と「altae」は見た目状はほぼ同じ魚ですが、論文によりますと分布のほか体長が「perugiae」が3.5cm、「altae」が5cmと大きさが異なります。更に「altae」の記載論文のスケッチには尾びれに明瞭な模様がハッキリ入っています。

「Colombian Zoological Survey. Part I: The Fresh-Water Fishes Obtained in 1945」P110

ペルー便で輸入されてくるゴールデンレオパードタティアには基本尾びれに模様を持たないかさほど入りませんので、「コロンビア便」で「尾びれ模様が結構入る」「4cmを大きく超え、5cm程度に育つ」のであれば「D. altae」の可能性が高いのではないでしょうか。

ただし2022年に発売されたSteven Grant氏の専門書では、頭骨を見ないと区別できないと解説されておられますので、1つの参考程度に。

そもそも見た目ほとんど同じですし、尾びれ模様の有無とか頭骨の一部が少し違う程度の違いってそれ別種なのか?と感じるところもありますね。モルフ・地域バリエーションによる差異に収まる気がします。(この辺レビュー論文を探してみましたが、見当たりませんでした)

先ほど述べた2020年の分類見直し論文についても、「altae」と「perugiae」は系統解析図で隣同士なので、今後シノニムとなって同種となる可能性は・・・なくはないのではと思います。まぁ分類素人の感想なんで、今後の専門家に任せましょう!

A reappraisal of phylogenetic relationships among

auchenipterid catfishes of the subfamily

Centromochlinae and diagnosis of its genera (Teleostei:

Siluriformes):P131

(上記タティアのグレードB、perugiaeとaltaeは隣接しています)

さて2種の分類以前に、ペルーから来るゴールデンレオパードタティアも結構バリエーション(色彩・模様)があります。恐らく採取地が輸入毎にランダムです。

同じ「ゴールデンレオパードタティア」の名前だからといって、同じ魚とは限らないので、愛好家なら是非チェックしてみると良いでしょう。( ̄∀ ̄)

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

参考文献

- 2020. Sarmento-Soares, Luisa Maria, and Martins-Pinheiro, Ronaldo Fernando. "A reappraisal of phylogenetic relationships among auchenipterid catfishes of the subfamily Centromochlinae and diagnosis of its genera (Teleostei:Siluriformes)".

- 1945. Henry W. Fowler. "Colombian Zoological Survey. Part I: The Fresh-Water Fishes Obtained in 1945"

- 1882. Franz Steindachner. "Beiträge zur Kenntniss der Flussfische Südamerika’s (IV)"

- 1998. Soares-Porto, L. M. "Monophyly and interrelationships of the Centromochlinae(Siluriformes: Auchenipteridae)".

- 2019. Bárbara B Calegari , Richard P Vari , Roberto E Reis. "Phylogenetic systematics of the driftwood catfishes (Siluriformes: Auchenipteridae): a combined morphological and molecular analysis".

- 2008. Luisa M. Sarmento-Soares, Ronaldo F. Martins-Pinheiro. "A systematic revision of Tatia (Siluriformes: Auchenipteridae: Centromochlinae)"

- 2022. Steven Grant. "Banjos, Dorads and Woodcats".

この記事へのコメント