更新:

ヒメタニシ

簡単

| 弱酸性 | 中性 | 弱アルカリ |

|---|---|---|

| 可 | 良好 | 良好 |

※上記はGoogleMap上での代表地域を示したものです。厳密な生息範囲ではありませんので、参考情報までに。

主な特徴

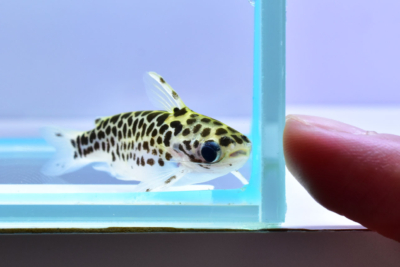

「ヒメタニシ」「タニシ」は日本にも生息する貝類の一種です。

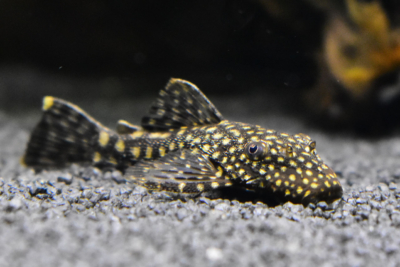

メダカの人気上昇に伴って多く販売されるようになり、ヒーター要らずのコケ取りや残飯処理として導入されています。

ヒーター不要なコケ取り貝としては「石巻貝」もメジャーですが、そちらと比べてコケ取り能力は低いものの水槽内で容易に増えるのがヒメタニシの良いポイント。また卵を産まず直接稚貝を産むため、虫のような卵を見なくて良い点もメリットでしょう。

なおタニシと呼ばれる貝類はいくつか存在しますが、熱帯魚店やペットショップで単に「タニシ」として売られているのは大体ヒメタニシです。

YOUTUBE参考動画

YOUTUBEにアップロードされているヒメタニシ動画を紹介します。

※当サイトとは関係がない第三者によるものです。動画共有が許可されたものを紹介しておりますが、権利者からの要望には真摯に対応させていただきます。

コケ取り性能

| 茶ゴケ |

C |

|---|---|

| 糸状ゴケ, アオミドロ |

D |

| 緑のスポット状コケ |

E |

| 黒ひげゴケ, 短い毛布状のコケ |

E |

| 藍藻, シアノバクテリア |

E |

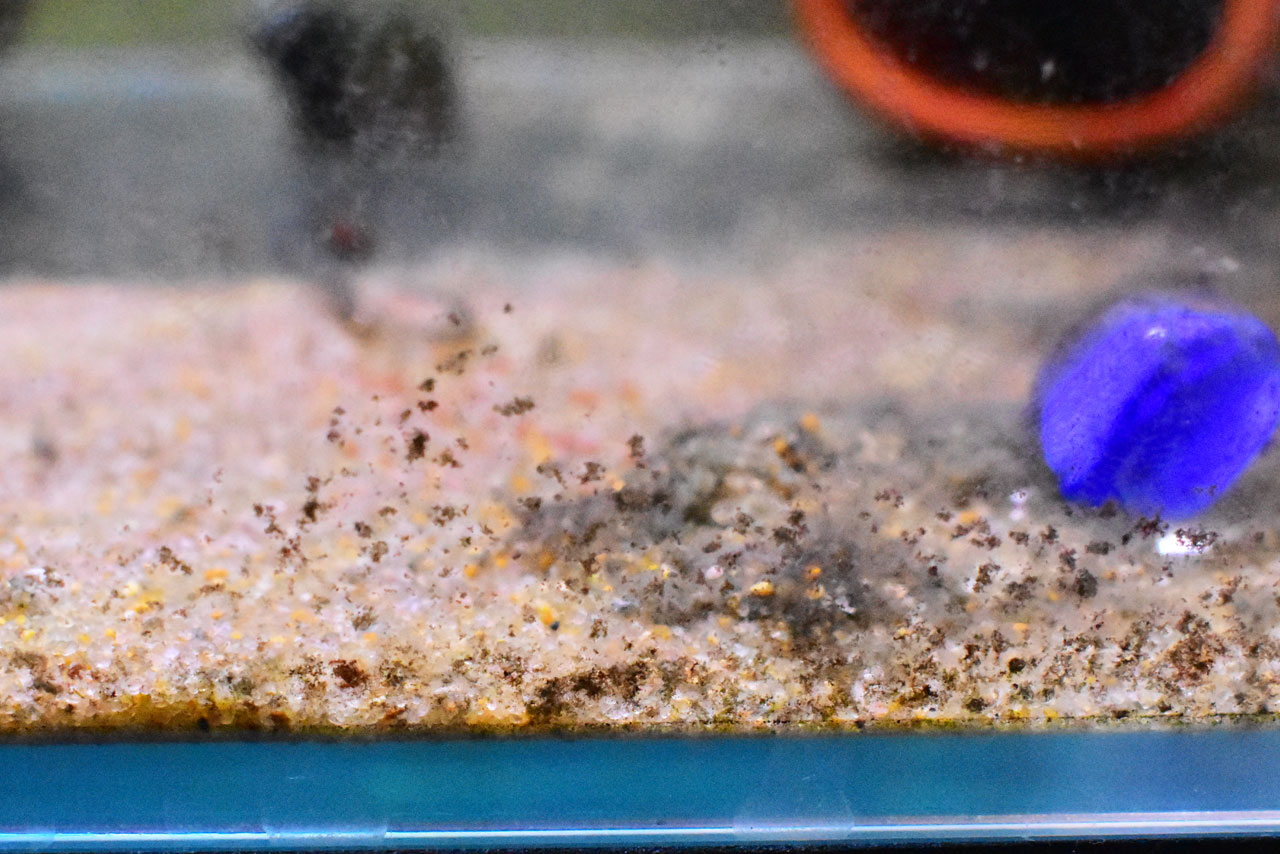

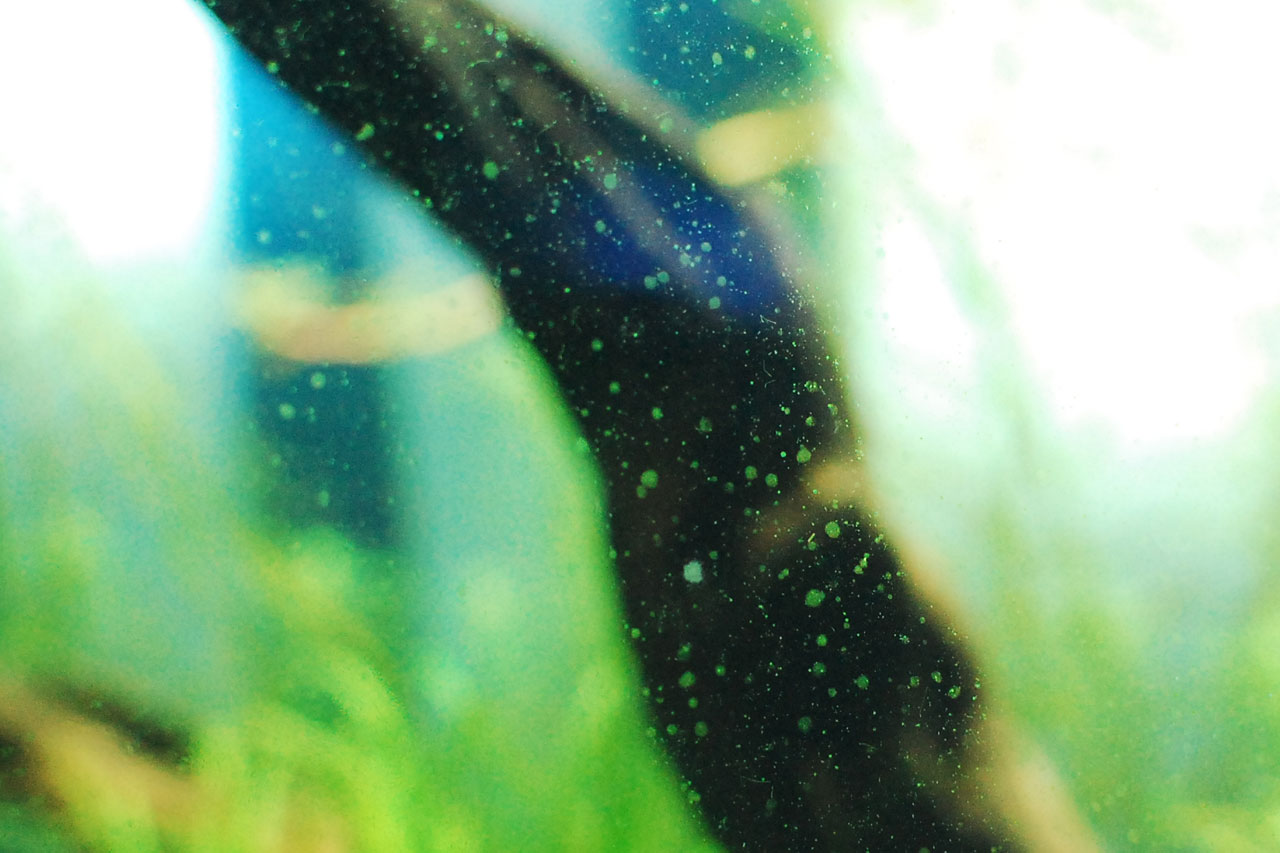

人によってヒメタニシのコケ取り能力は賛否が分かれますが、水槽に生えるコケが茶ゴケか否かであり、茶ゴケ系のコケの場合はかなり効果を発揮してくれるでしょう。

反面茶ゴケ系のコケ以外はほぼ全く食べないため、スポット状のコケなど硬いコケの場合は効果がありません。上写真でも壁面についた硬めのコケは一切減っていません。

もしそのようなコケが多い場合は、石巻貝などの方が効果が実感できるでしょう。

また貝類であるため水草についたコケなど這って登れない場所には全く役に立ちませんので、この点も注意が必要です。

混泳・性格

温和で混泳は問題ありません。

他の魚に攻撃することは一切なく、混泳上は全く問題ありません。

エサ

茶ゴケの他、植物質系の魚のエサも少し食べます。

ヒメタニシは茶ゴケの他、沈下性の熱帯魚のエサも多少食べます。

エサを与える場合は夜行性のため消灯後に与えることと、肉質系のエサよりかは「ひかりクレスト プレコ」などの植物質の方が食べやすいのでその点には留意して下さい。

魚のフンや沈殿物も食べるとされますが、使用した感想としてはあまり摂食しません。

飼育ポイント

餓死に注意します。

茶ゴケがなくなると2週間~数ヶ月で餓死するのでこの点は注意が必要です。

ヒメタニシは底に沈んだ魚のエサも多少は食べるものの、スピードが遅く食いも悪いです。それに魚に食べられないよう余る与え方をすると混泳魚がブクブクに太ってしまうデメリットも。

最終的にはコケの生え量(光の量)に合った数に落ち着きますが、意図的に減らしたくない場合は別途専用水槽を用意した方が良いでしょう。

水槽よりかは屋外の直鎖日光で生えてくる藻の方が稚貝がよく育ちます。

超軟水環境では注意

リコリスグラミーやチョコレートグラミーを繁殖させるようなピート・軟水器を使った超低硬度(無カルシウム)の環境では、非常に短命になります。

ソイルを使った環境でも心配になりますが、水道水にはある程度カルシウム・マグネシウムが含まれていますので定期的な換水(週1)を行っていれば全く問題ありません。

繁殖

非常に容易です。飼育していると勝手に増えます。

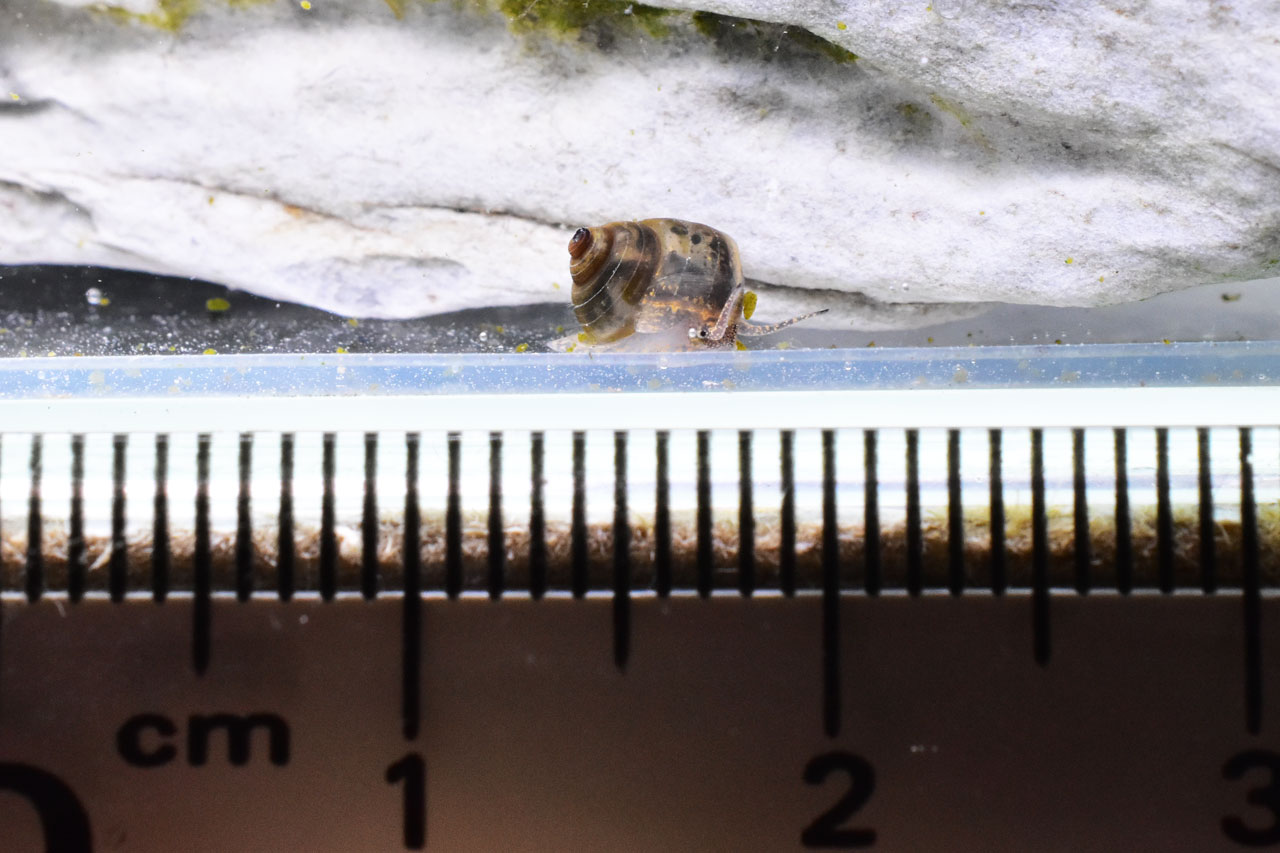

ヒメタニシは卵ではなく稚貝を産む貝類であり、勝手に稚貝が出てきます。

ただし稚貝は餓死で死にやすいので注意。茶ゴケが多い水槽に移すことで死亡率を下げることができます。

なおゴールデンアップルスネールやラムズホーンのように雌雄同体ではないため、雌雄を揃える必要があります。増えない場合はこの点を見直して下さい。

オスは触覚の右側が太く丸まった形状をしていますが、メスは左右対称の触覚を持ちますので判別は容易です。

稚貝が餓死しやすい

ヒメタニシはエサに対してかなり消極的な貝類です。

というのもお腹を空かせたゴールデンアップルスネールスネールやラムズホーンだと、「ひかりクレスト プレコ」だろうが「ひかりクレストキャット」だろうが、与えるとワラワラ集まってきて食べる様子が観察できますが、ヒメタニシは全く集まりません。

そのため茶ゴケが食い尽くされた後では死んだ稚貝を多く目にします・・・。

もし本気で稚貝を育てる場合は親貝を撤去して稚貝が食べられる茶ゴケを残すか、稚貝のみの茶ゴケまみれの水槽に投入する等を行うべきです。また屋外にタライなどの容器を置いて、直射日光により藻類を発生させた状態で育てるのも良いかもしれません。

ちなみに幼生は約1年で性成熟します。

その他・補足情報

水槽では何かと中途半端

「増えるから石巻貝と比べてコスパが良いだろう」と思っているなら、非常に限られたコケしか食べず稚貝は茶ゴケがなくなると餓死して中々育ちませんので、水槽内での単純なコケ取りなら石巻貝を推奨します。

もちろん茶ゴケなどの柔らかいコケのみである場合はコストパフォーマンスが抜群なものの、そのコケを除去した後には硬いコケが生えてくることがほとんどなため、そういうのはヒメタニシでは効果がありません。

石巻貝は増えはしないものの食べるコケの範囲がヒメタニシと比べるとかなり幅広いので、この点もコケ取りの考慮にいれるのが良いでしょう。

また残飯処理能力もかなり低く、ゴールデンアップルスネールやラムズホーンの方はエサをやると集まって食べてくれるのに対し、ヒメタニシは全く無関心なのでその点も器用貧乏に感じます。

とはいえ水槽内で簡単に増えてくれ、ラムズホーンみたいに増えすぎることもないのはメリット。特に屋外ビオトープなら間違いなく良いタンクメイトになるでしょう。

ブログでのレビュー/批評も歓迎!

参考文献

- Takahiro Hirano, Takumi Saito and Satoshi Chiba. Phylogeny of freshwater viviparid snails in Japan.

- Bin Ye, Takahiro Hirano, Takumi Saito, Zhengzhong Dong, Van TuDo and Satoshi Chiba. Molecular and morphological evidence for a unified, inclusive Sinotaia quadrata.

- Bin Ye | Takumi Saito | Takahiro Hirano | Zhengzhong Dong | Van Tu Do | Satoshi Chiba. Human-geographic effects on variations in the population genetics of Sinotaia quadrata (Gastropoda: Viviparidae) that historically migrated from continental East Asia to Japan.

この記事へのコメント